Es beginnt schon mit den plattesten Platon-Zitaten, die sich halt sehr leichtsinnig als Plattitüden zur Verfügung stellen. Die Gleichsetzung von Gutem und Schönem, das dann irgendwo auch wahr sein soll, ist ein plakativer Aufhänger – aber eher eine Diskussion über Wahrheit, Ethik und Erotik als eine über Schönheit. Wollte man Philosophieren, dann hätte man im Konversationslexikon zur ästhetischen Philosophie auch einmal umblättern können, um bei Kants Ästhetik des Erhabenen zu landen oder gar bei Hegel und seinen Vorläufern expressiver Kunsttheorien.

Aber das hätte die – auch so mehr als fragwürdige – Voraussetzung der Ausstellung ins Wanken gebracht: Schönheit müsse rehabilitiert werden, finden Sagmeister und Walsh als Ausstellungsmacher offenbar, und unterstellen Designern und Gestaltern des 20. Jahrhunderts, dass diese Schönheit missachtet hätten.

Ein ornamentfreies Gebäude (ja, auch Loos kommt vor) ist nun aber nicht zwangsläufig weniger erhaben als ein reich verziertes – um den vermeintlichen Angriff auf die Schönheit mit nur einer beliebigen ästhetischen Theorie (in diesem Fall eben Kant) ins Wanken zu bringen.

Und schlicht wirklich dumm wird es dann, wenn man den Anspruch der Ausstellung ernst nimmt: Ein Exponat ist eine Vitrine mit Trinkgefäßen aus mehreren Jahrhunderten. Kelche, Cocktailgläser, Tumbler, Weinpokale bilden eine lange Reihe, die, als Stellvertreter für die Gegenwart, mit einem Wegwerfplastikbecher endet. Keiner der anderen Becher war als Wegwerfprodukt konzipiert. Keiner der anderen Becher wurde unter der Vorgabe, leicht, stapelbar, einfach transportierbar und absolut kostengünstig zu sein, gestaltet. Keiner der anderen Becher kommt unter vergleichbaren Bedingungen wie der Plastikbecher zum Einsatz – auf Festivals, Straßenfesten oder zum Transport von Urinproben. Uns selbst die platte und in der Ausstellung allein angesprochene Theorie vom Schönen als Gutem könnte am ehesten im Plastikbecher ihre Erfüllung finden – sofern dieser etwa nachhaltig produziert und rücktstandsfrei zu entsorgen ist. Woran man im übrigen auch sieht, dass diese Theorie des Schönen von den aktuellen Anforderungen an das Gute abhängig ist.

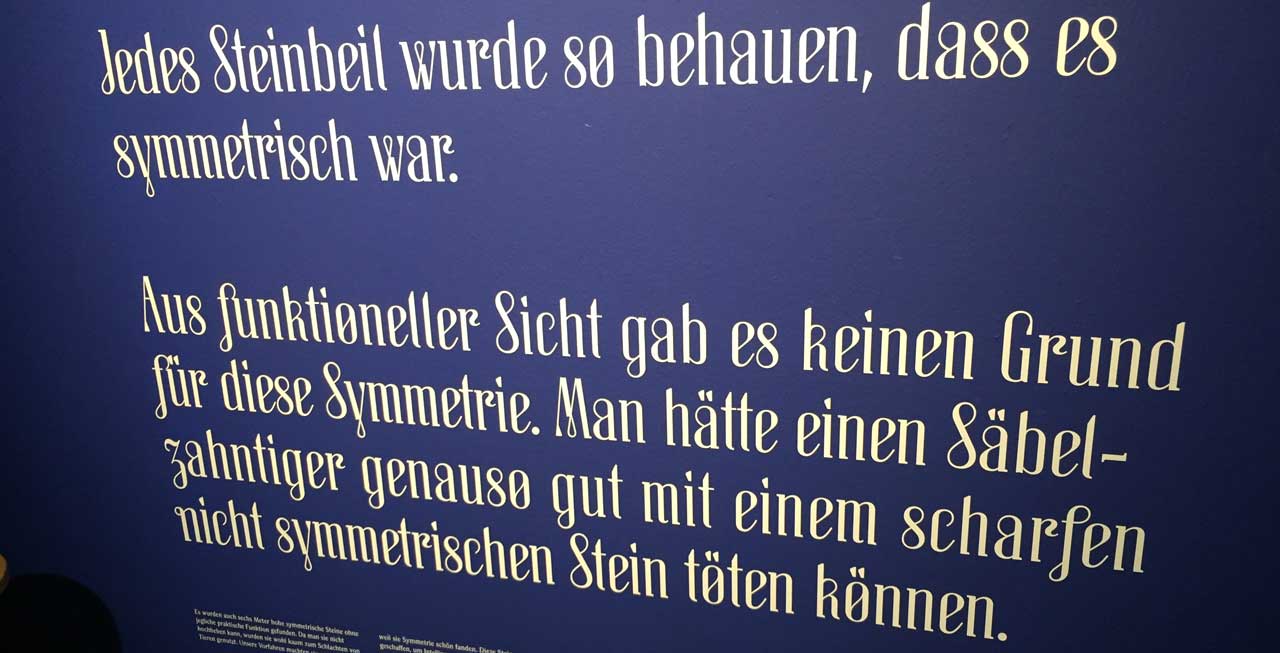

Ebenso platt und umstritten (wenn nicht schlichtweg falsch), ist die Behauptung, Faustkeile und Steinbeile seien nur aus ästhetischen Gründen symmetrisch gestaltet worden. Ein symmetrisches Werkzeug ist ungleich praktischer, weil man weniger darauf achten muss, wie man es in der Hand hält. Dass sich daraus dann auch ästhetische Standards entwickelt haben, hinter denen andere Werkzeugmacher nicht zurückbleiben wollten, mag sein. Und es gibt sogar empirische Daten dazu, dass symmetrische Faustkeile vor allem ungeübten Arbeitern die Arbeit leichter machen.

Von dieser Ausstellung bleibt ein wenig Ratlosigkeit und die Ahnung, dass bekannte Namen eben auch ihre schönen und guten Seiten haben. Jeden anderen hätte man nach der Vorstellung dieser Ausstellungsidee mit einem ratlosen „Na und?“ nach Hause geschickt.