Eine entfernte Tante war als junge Frau mit einem deutlich älteren Schotten zusammen, der sehr stolz auf seine Abstammung als – verarmter – schottischer Earl war. Das hatte meine Tante zur Ahnenforschung motiviert. Das Unternehmen endete bei einem unehelich geborenen Sohn einer Magd, der zur Zeit Maria Theresias als Schweinehirt in Niederösterreich lebte. Wenn ich mich nicht irre, hieß er auch Michael.

Die Bauernkriege des 16. und 17. Jahrhunderts verpufften in ihrer politischen Wirkung ähnlich schnell. Sie dauerten auch jeweils nur einige Monate. Ohne die überaus heftige und blutige Reaktion von Adel, Kirche und andere Obrigkeiten hätten sich die Ereignisse vermutlich gar nicht so nachhaltig in der Geschichte verankert. Denn eigentlich waren die Kriege ein Misserfolg. Vor allem der Bauernkrieg von 1525 führte zur Wiedereinführung von Zwangs- und Unterdrückungsmaßnahmen, die erst nach 1848, mit der Unterstützung diesmal oft adliger Revolutionäre aufgehoben wurden.

1525

Lyndal Roper beschreibt den Bauernaufstand 1525, der als plündernde Sauftour durch Klöster begann, schnell zu Gewaltexzessen führte und damit die Rache des Imperiums noch stärker anfachte. Jacob Rohrbach, Kommandant der Weinsberger Bluttat, bei der im April 1525 eine ganze Burgbesatzung hingerichtet wurde, wurde schon im Mai 1525 bei lebendigem Leib verbrannt. Nur eine Woche später wurde Thomas Müntzer, geistlicher Führer der Bauernaufstände, geköpft.

Das beruhigte wohl insgeheim einen von dessen Widersachern: Martin Luther galt mit seiner Reformation als einiger der Väter der Bauernaufstände. Viele Revolutionäre argumentierten mit Luthers Lehre, keinen Herrn außer Gott haben zu wollen. Thomas Müntzer wird als charismatischer Prediger beschrieben, der mit seinen lutherisch inspirierten Predigten Tausende in die Schlacht schicken konnte.

Luther selbst hielt sich aus den Revolutionswirren heraus und distanzierte sich im Verlauf der Kampfhandlungen immer weiter sowohl von den Bauern als auch von Müntzer, um sich schließlich ganz auf die Seite des Adels zu schlagen.

Ropers Erzählung ist eine von vielen Enttäuschungen. Bauern hörten Storys von Gleichheit und Freiheit, von Reformen in der Kirche und von Rechtfertigungsmöglichkeiten vor Gott. Unterdrückerische Grundherren und reiche Klöster waren unbeliebt. Bauern setzen ihre Hoffnungen in höhere Instanzen – göttliche und irdische. Sie richteten Petitionen an Fürsten und Obrigkeiten, boten verarmtem Adel an mitzumarschieren und hielten Brüderlichkeit hoch. Roper weist darauf hin, dass die Betonung von Brüderlichkeit auch einen Ausschluss von Frauen bedeutete. Die waren nicht mitgemeint. Verarmte Ritter marschierten teils freiwillig, teils aus Angst mit. Berühmtester adliger Bauernführer war wohl Götz von Berlichingen, Goethes Ritter mit der Eisernen Hand, der es allerdings eilige hatte, seine Rolle herunterzuspielen, als sich das Glück gewendet hatte.

Vielleicht hatten einige besser gestellte Adlige kurz damit geliebäugelt, die Bauern erst mal machen zu lassen. Klöster plündern und die mächtige Kirche schwächen – das war politisch nützlich. Die Grundherren und den niedrigen Adel beschäftigen – auch das war für einen Fürsten im Sinne von Teile und Herrsche-Strategien nicht grundsätzlich verkehrt.

Mit zunehmendem Erfolg und steigender Gewaltbereitschaft aber kippte die Stimmung, Bauern sahen sich nicht nur von Luther und der Reformation, sondern auch von den Landesfürsten enttäuscht. Die schlugen hart zurück und nützten die Gelegenheit, einige Verschärfungen einzuführen, den Bauern mehr Lasten aufzuerlegen und ihre Situation weiter zu verschlechtern – mit Auflagen, die teils erst nach den Revolutionen von 1848 beseitigt wurden.

Roper nimmt für sich in Anspruch, die Lebenswelt der Bauern zu beschreiben und ausgehend von der Frage, wie es ist, Teil einer Bauernarmee zu sein, zu schreiben. Das gelingt nicht ganz. Die dichten Ereignisse innerhalb kurzer Zeit sperren sich gegen flüssige Dramaturgie. Dennoch ist das Buch allein schon der Materialdichte wegen lesenswert.

1848

Jörg Bong erzählt 300 Jahre später weiter. Bong streut gekonnt Anekdoten in sein breit aufgespanntes Panorama – Richard Wagner protestierte gemeinsam mit Michail Bakunin auf Barrikaden in Dresden, Karl Marx und Heinrich Heine waren Freunde und wie auch Marx’ Frau Jenny waren viele der 1848er Revolutionäre aus gutem Haus oder zumindest reich verheiratet.

Wöhrend die Bauernrevolution von 1525, abgesehen von gelegentlicher Inspiration durch die Reformation, eher eine Grassroots-Bewegung war, war die Revolution von 1848 in Deutschland und Österreich eine Sache der besseren Schichten. Und sie war stark vom aufgeklärten Absolutismus Josef II und von internationalen Beziehungen geprägt. Aus Josef II Leitspruch „Alles für das Volk, nichts durch das Volk“ wurde „Alles für das Volk, alles durch das Volk“ und die Bekannten der Pariser Exilanten rund um Heinrich Heine hielten es nach der Pariser Revolution nur noch für eine Formsache und eine Frage der Zeit, bis die Revolution auch den Rest Europas erreichen würde.

Während sich die Republik in Frankreich zumindest vorübergehend durchsetzte, verlief die Sache in Deutschland um einiges schleppender. Revolutionäre Demokraten versuchten sich lang in Verhandlungen. Die damals sogenannten Liberalen flüchteten sich schnell in den Kompromiss einer konstitutionellen Monarchie. Darin erschöpfte sich der Revolutionsbeitrag der Liberalen – das sollte man im Kopf behalten, wenn heute Burschenschaften und Deutschnationale auf ihre vermeintlich heldenhaften Revolutionsrollen anspielen wollten. Ziel der Liberalen war auch weniger die Demokratie als die Einigung des damals noch in viele Fürstentümer und Königreiche zersplitterten Deutschland; eine Einigung möglichst ohne Österreich, im übrigen.

Zusagen und vage Kompromisse der Obrigkeiten nahmen den Revolutionären in Deutschland viel Wind aus den Segeln, die Kompromissbereitschaft der Liberalen verstärkte diese Lähmungseffekte. Von Struwwelpeter-Erfinder Erinder Heinrich Hoffmann stammt eine zeitgenössische Bart-Typologie für Politiker. Auch dabei unterschieden sich Demokraten und Liberale deutlich. Demokraten trugen Vollbart, Liberale allenfalls Kinnbart, wenn nicht überhaupt nur Lippenbart.

Eindeutig demokratenbärtig waren die heute nur noch wenig bekannten deutschen Revolutionsführer Georg Herwegh und Friedrich Hecker. Herwegh, zu seiner Zeit auch erfolgreicher Dichter, verbrachte viel Zeit in Paris und kehrte hoffnungsfroh zurück, um große Enttäuschungen zu erleben. Wie Friedrich Hecker wollte er sich nicht damit abfinden, dass die Revolution ihr Ende fand, bevor sie eigentlich begonnen hatte. Ein paar Zugeständnisse in der Pressefreiheit und der Abschied Metternichs sollten nicht die einizigen Erfolge bleiben. Sie organisierten von verschiedenen Standorten aus Truppen, die deutsche Regierungsstandorte einnehmen sollten. Es sollten so viele revolutionäre Bauern und Bürger losmarschieren, dass das Militär sie schlicht nicht alle über den Haufen schießen konnte. Es sollten so viele sein, dass niemand die Zahl der Toten, die notwenidg wäre, um diesen Aufstand niederzuschlagen, politisch überleben könnte.

Der Plan ging nicht ganz auf. Herwegh marschierte mit 40 Leuten los. Im Lauf der Zeit wurden es einige mehr, in Summe waren es schließlich mehrere hundert, von denen sich einige wieder verloren, bevor es zu entscheidenden Kämpfen kam. Die Niederlage schließlich war vernichtend, Herwegh und seine Frau entkamen knapp, versteckten sich für einige Tage bei Bauern und schafften es als Landarbeiter getarnt über die Grenze in die Schweiz.

Friedrich Hecker war ein ähnlcihes Schicksal beschieden; die beiden Mini-Armeen trafen nie auf einander, um gemeinsam loszuschlagen. Hecker zog sich wieder nach Frankreich zurück.

Herwegh kehrte nach 1860 nach Deutschland zurück und erlebte noch mit, wie der preußische Prinz, einer der ausdrücklichsten Gegner der Revolution, deutscher Kaiser wurde.

Wilhelm I hatte bis dahin politisch einiges überlebt. Er soll seinem Vater Friedrich Wilhelm III, damlas König von Preußen, zu größter Härte gegen die Revolutionäre in Berlin geraten haben. Die Straßenschlachten müssen blutig und brutal gewesen sein, unter den Opfer waren auch viele Unbeteiligte, die bloß aus ihren Fenstern gesehen hatten oder in Häusern lebten, in die sich Revolutionöre geflüchtet hatten. Überlebende sammelten am Morgen danach die Toten ein und bahrten sie ungewaschen, blutig wie sie waren, im Schloßhof auf. Militär und Wachen müssen von der Zahl der Toten so verunsichert gewesen sein, dass sie nicht einschritten. Sogar der König trat gegen den Rat seines Sohnes vor die Tür, besah das Leichenfeld – und zog seinen Hut.

Das war ausgefeilter politischer Aktionismus von beiden Seiten. Trotzdem gab es kein weiteres Entgegenkommen des Militärs. Und es dauerte weitere 70 Jahre, bis die Monarchien in Deutschland und Österreich ihr Ende fanden.

1626

Für den Oberösterreichischen Bauernkrieg stehen kommendes Jahr einige 400-Jahr-Jubiläen an. Ein Großteil der Literatur zur 1626 ist veraltet und vergriffen. Der Katalog der Oberösterreichischen Landesausstellung zum 350jährigen Jubiälum ist solide 70er-Jahre Sozialwissenschaft in eng gesetztem zweispaltigem Layout. Auch für die Oberösterreicher gilt: Berühmt wurde der Krieg durch die heftige Gegenreaktion, allen voran das Frankenburger Würfelspiel, bei dem 36 Aufständische gegeneinander um ihr Leben würfeln mussten. Die Verlierer wurden gehängt.

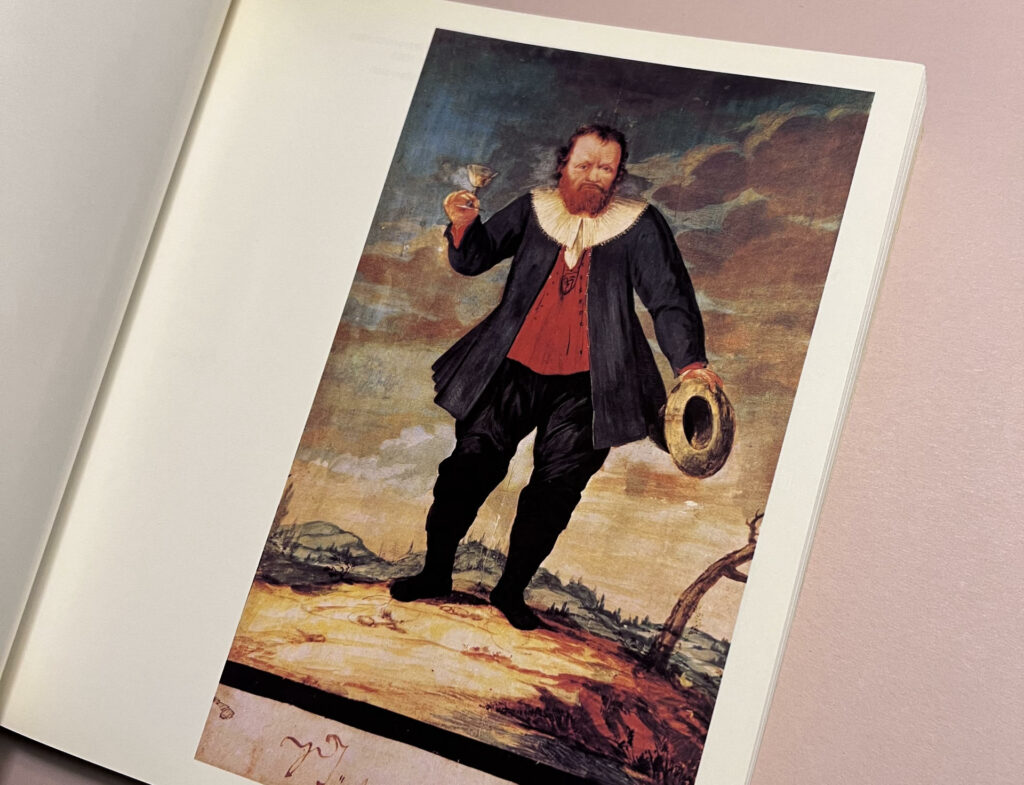

Die Aufstände zogen sich über wenige Wochen und gerade Stefan Fadinger, berühmtester Anführer der Bauernheere, wurde schon im Juli des Jahres erschossen. Die Aufstände kamen nicht aus dem Nichts: Reformations-Streitigkeiten hatten sich über die letzten hundert Jahre gezogen, Ende des 16. Jahrhunderts waren schon nennenswerte Kämpfe aufgeflammt. 1620 hatten die Stände, also die bessergestellten Oberösterreicher den Aufstand geprobt. Oberösterreich war damals an Bayern verpfändet, Adam von Herberstorff, eigentlich ein österreichischer Adeliger, hatte die Sache für den Bayernkönig geregelt und wurde zur Belohnung Statthalter in Oberösterreich.

Diese Konstellation führte wohl auch hier zu einer gewissen Unschlüssigkeit gegenüber den revoltierenden Bauern: Sie waren viele, Städte und Bürger wurden bedeutender, die Bedeutung des Adels nahm ab. Bauern waren Protestanten – so wie es oberösterreichische Adelige zuvor gewesen waren, bevor sie zur Rettung ihres Besitzes zurückkonvertieren mussten. Solange sie Bayernheere bekämpften, war das dem verbliebenen österreichischen Adel gelegentlich nicht ganz unrecht. Oberösterreich hatte um 1620 etwa 300.000 Einwohner, davon war etwa ein Zehntel in den Ständen vertreten. Von diesen 30.000 Personen waren ein gutes Drittel Geistliche, ein knappes Drittel Ritter (also niederer Adel) und das restliche Drittel, Tendenz sinkend, entfiel auf den Herrenstand. Einige Ritter marschierten auch hier mit den Bauern mit – unter Zwang, sagten nachher alle.

Beide Bauernkriege sind trotz der hundert Jahre dazwischen Elemente einer häufig wiederholten Geschichte von oben und unten. Bauern starben zu Tausenden, Adelige Überläufer, die aufseiten der Bauern gekämpft hatten, kamen davon. Nur Achaz Wiellinger, Nachfolger Stefan Fadingers als Bauernhauptmann, wurde auch hingerichtet. Es bestand allerdings Zweifel an der Korrektheit seiner Adelstitel.

General Pappenheim ließ mehrere tausend Bauern abschlachten, auch nachdem der Kampf schon verloren war, und bewunderte anschließend den Mut seiner Gegner. Vermutlich wussten die militärisch unerfahrenen und ungebildeten Bauern gar nicht, dass es auch eine Option gewesen wäre, sich zu ergeben.

Vielleicht sind die Verhältnisse heute etwas einfacher. Trotzdem wirkt noch vieles nach – auch die Frage, auf welcher Seite der Revolution man sich zuhause fühlt.

Most-Voodoo

Eine neue Entdeckung in den Bauernkriegs-Dokumentation war für mich der weit verbreitete Aberglaube auch in militärischen Dingen. Bauern hatten Zaubertränke, aßen kleine Zettel mit Hexensprüchen von der Schlacht und sangen Schlachtlieder, die Schuss-. Hieb- und Stichfestigkeit bewirken sollten. Stefan Fadinger galt als unverwundbar (und starb, gemessen an dieser Zuschreibung) ziemlich schnell.

Trotzdem waren sich die fürstlichen und kaiserlichen Truppen nicht so sicher. Soldaten antworteten, in dem sie in die Kugeln ihrer Gewehre Zeichen ritzten, die diesen Unverwundbarkeitsbann brechen sollten.

Rund um diese Ideen schlossen sich noch in den nächsten hundert Jahren viele Zauberer- und Hexenprozesse an. Berühmt wurde die Kaperger Bande. Ich denke, ich muss da weiterlesen …