Henry Rollins erzählt die Geschichte hartnäckig: 1983, beim Auftritt in der Wiener Arena, habe die Polizei nach dem rechte sehen wollen. Das aufgebrachte Publikum habe allerdings die Polizei verprügelt (mitsamt den Polizeihunden), der Polizisten Kappen und Jacken abgenommen, und in Polizeiuniformen weitergefeiert.

Black Flag sei daraufhin etwas eingeschüchtert gewesen, habe die Show schnell zu ende gespielt und sei froh gewesen, Wien am nächsten Tag Richtung Italien verlassen zu können.

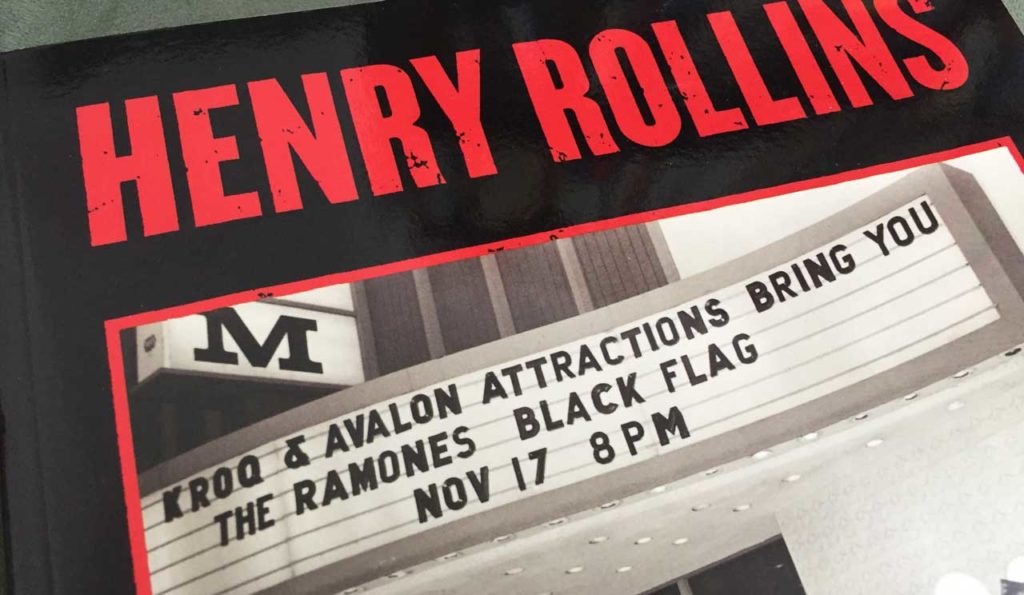

Die Geschichte findet sich in „Get in the Van“ in Buchform, Rollings erzählt sie auch heute noch, wenn er mit seiner Reisediavortragsshow in Wien Station macht.

Ich frage mich eher, ob da nicht Drahdiwaberl in der Arena vorbeigeschaut hat, und nehme die Geschichte als ein Beispiel dafür, dass sich Mythen aus der Entfernung viel leichter spinnen lassen.

Bei Rollins meisten Erzählungen in „Get in the Van“ werde ich sonst eher leicht wehmütig und denke mir, ich hätte den amerikanischen Straight Edge Punk gerne früher kennengelernt, statt mich mit der europäisierten Comedyversion in Form der Sex Pistols aufzuhalten. Das ist aber unfair – und ebenso ein Beispiel dafür, dass Mythen mit der Distanz schöner werden.

Wahrscheinlich hätten mich die amerikanischen Punks genauso schnell gelangweilt wie die Gestalten im Burggarten, unter denen ich mich als etwa Vierzehnjähriger eine Zeitlang ernsthaft auf die Suche nach intelligentem Leben gemacht habe. Gras und Heroin gab es genug, sonst war dort nicht viel kennenzulernen. Wenn ich heute an ähnlichen Szenen vorbeigehe, ist mir auch völlig schleierhaft, was ich dort gesucht hätte oder wie ich jemals auf die Idee gekommen bin, mich mit der menschlichen oder kreativen Seite von Junkies auseinanderzusetzen.

Trotzdem bleibt ein wenig die Unsicherheit, ob es nicht doch auch einen Unterschied macht, wo man – in vielleicht der gleichen aufgeschlossenen Naivität – durchs Leben geht. Rollins, die Beastie Boys, viele andere Kreative, die vielleicht gar nicht handwerklich erste Wahl waren, haben es mit harter Arbeit und Aufdringlichkeit recht weit gebracht. Im Wien der gleichen Zeit war neben einer sehr platzgreifenden Szene wenig Raum für anderes. Alles andere war eher zu verdrängen und wir auch heute noch rückblickend ignoriert. Ich habe – als kurze Nebenerzählung dazu – aufgehört mitzuzählen, wieviele Menschen ich schon kennengelernt habe, die mir eindringlich erzählt haben, die hätten den Wiener miterfunden oder zumindest maßgeblich mitentwickelt. Erstens: Wieviele Menschen braucht man für ein Magazin? Zweitens: Den Wiener? Damals schon aus Sicht eines Teenie-Metalheads der Inbegriff eines glatten, langweiligen und verkommerzialisierten Mainstream; wer wollte denn jemals etwas damit zu tun haben? Erzählt wird die Geschichte aber heute noch so, als habe es im Wien der 80er Jahre nichts anderes gegeben.

Heute sind die Klüngel älter, aber nicht kleiner geworden. Es gibt mehr verschiedene davon und es ist auch recht leicht, seinen eigenen Klüngel zu konstruieren; jede und jeder kann sich selbst aussuchen, wo er oder sie der oder die Größte sein will. Relevanter wird dadurch nichts. Dynamik ist auch sehr selten. Denn eine der wichtigsten Verhaltensregeln für Wiener Klüngel ist es, andere Klüngel maximal zu ignorieren. Aufmerksamkeit ist das wichtigste Gut, das man nur sammeln, keineswegs aber verschenken darf.

Das ist etwas, womit man sich in den Zeiten von Rollings noch deutlich leichter tat: Weniger Kommunikation, weniger Information, dafür mehr Begeisterung – man konnte und durfte noch ehrlich auf etwas abfahren. Und darin zum Beispiel ist Henry Rollins noch heute ziemlich gut: Er ist ein wandelndes Stück Begeisterung, das Nerds, die sich in Büchern, Musik oder Comics vergraben, ein gutes Gefühl gibt.