Ich geh ja nur zwei oder drei Mal im Jahr zum Friseur, insofern bin ich von Corona-Einschränkungen ja nur marginal betroffen. Ich dachte zuerst auch, dass grundsätzlich ohnehin viel an Geschäften weiterlaufen wird, weshalb es keine unmittelbaren Sorgen geben wird.

Coronabedingte Ausfälle im Agenturgeschäft, dachte ich, werden wohl erst im Herbst richtig schlagend werden. Dann wenn Unternehmen nach eine Nachdenkpause im Frühjahr, während der Isolationsphasen, eine Sommerpause angehängt haben, im September wieder auf Betriebstemperatur sind und im Oktober vielleicht hoffentlich schon wieder Entscheidungen treffen. Bis dahin läuft noch einiges weiter, das sich auch sehr gut remote erledigen lässt, und außerdem ist ja noch einiges an offenen Rechnungen draußen.

Letztere werden nun zum Problem. Seit Mitte März, seit von Corona, Einschränkungen, Isolation und Quarantäne die Rede ist, habe ich keine nennenswerten Eingänge mehr am Konto. Ein paar Buchhändler haben ein paar Euro für kleine Bestellungen bezahlt, der Direktvertrieb über Onlineshops läuft weiter und das dank coronaspezifischer Aktionen recht gut – aber große Kunden lassen aus. Da geht es zum Beispiel um einen Marktführer in Österreich mit 400 Millionen Euro Jahresumsatz, der keine Einbrüche in seinem Kerngeschäft hat; vielleicht fallen ein paar Zusatzservices weg, aber der Großteil der Einnahmen ist dort nach wie vor im Trockenen. Oder um die Österreich-Niederlassung eines globalen Konzerns mit über 7 Milliarden Euro Jahresumsatz. Oder um einen Konzern, der sich gleich 90 Tage Zahlungsziel ausbedungen hat und die noch überschreitet.

Offen sind für mich relevante Beträge in der Höhe von etwa einem Viertel des Jahresumsatzes. Für mich ist das relevant, für die Kunden eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass da bewusste Entscheidungen getroffen wurden, Zahlungen einzufrieren. Vielleicht lassen sich ja nur vom Home Office aus nur die fehlenden Unterschriften nicht organisieren. Vielleicht ist der Zugang zur Freigabe von Überweisungen aus externen Netzwerken nicht möglich. Oder vielleicht haben Mitarbeiterinnen im Home Office einfach nicht die notwendigen Daten bei der Hand.

Die Frage ist ja: Ist das jetzt Krise oder nicht? Ich weiß (oder zumindest gehe ich hoffnungsfroh davon aus), dass noch einiges an Geld reinkommen wird, aber ich habe es noch nicht. Ich könnte einiges an Kosten für laufende Produktionen stoppen, um flüssig zu sein. Aber damit würde ich die Firma längerfristig lahmlegen. Also habe ich mich entschlossen, mich dann doch um diesen Härtefallfonds anzustellen.

Da steckt allerdings ein durchaus schräges Berechnungsmodell dahinter. Zwar wird der Umsatzrückgang als Grundlage herangezogen, um überhaupt festzustellen, ob hier gefördert werden kann. Gefördert wird dann allerdings nicht im Verhältnis zum Umsatzrückgang, sondern im Verhältnis zu einem durchschnittlichen fiktiven Nettoeinkommen aus dem Vorjahr.

Das bedeutet: Für einen Umsatzrückgang von 70% im ersten Betrachtungszeitraum würde ich knapp 1000 € bekommen. Nicht berücksichtigt ist dabei, dass der gerettete Umsatz (also die 30%) auf neue Produkte zurückzuführen ist, die zu entwickeln und zu vermarkten auch Geld gekostet hat. Ebenso zählt dabei nicht, dass dieses Geld eigentlich nicht entnommen werden kann, weil es zur Finanzierung anderer laufender Produkte gebraucht werden wird (so etwas kann man als Einzelunternehmer ja grundsätzlich nicht abbilden).

Und ich habe mich schon lange nicht mehr mit meinem Nettoeinkommen beschäftigt. Das geht wohl vielen so. Man betrachtet den Umsatz, zahlt Rechnungen, freut sich, wenn etwas übrig bleibt, und ärgert sich zugleich, wenn man davon mehr Steuern zahlen muss. Und ein „echtes“ Nettoeinkommen steht ja dann auch erst drei Jahre später fest, wenn die Sozialversicherung auch endlich abgerechnet hat. Das ist in dem den Härtefällen zugrundegelegten Förderkriterien übrigens auch nicht berücksichtigt.

Das führt zu einigen merkwürdigen Konstellationen.

- Schlecht steigen jene aus, die im Corona-Monat durch Investitionen und Mehraufwände Umsätze gerettet haben. Sie bekommen gar nichts oder weniger.

- Schlecht steigen auch jene aus, die noch Zahlungseingänge aus älteren Projekten haben und für die die Krise erst später beginnen wird. Denn der Härtefallfonds läuft derzeit mit 15.6. aus.

- Gut steigen jene aus, die alle Zahlungseingänge auf nach Juni verschieben konnten, erst mal nichts machen und die drei Monate aussitzen.

- Besser steigen auch jene aus, die im Vorjahr ihre Sozialversicherung nicht bezahlt haben oder denen noch größere Nachzahlungen bevorstehen. Denn ihre Umsatzrentabilität war deutlich höher.

- Die Sozialversicherung, die man sich derzeit ja noch leichter stunden lassen kann, zeigt sich auch besonders gnädig und exekutiert Rückstände zur Zeit nicht. Das macht sich bereits in einer niedrigeren Konkursquote bemerkbar. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Die Nachforderungen werden kommen, und auch die Konkursanträge durch die Sozialversicherung werden nachgeholt werden.

Wie man es besser gemacht hätte?

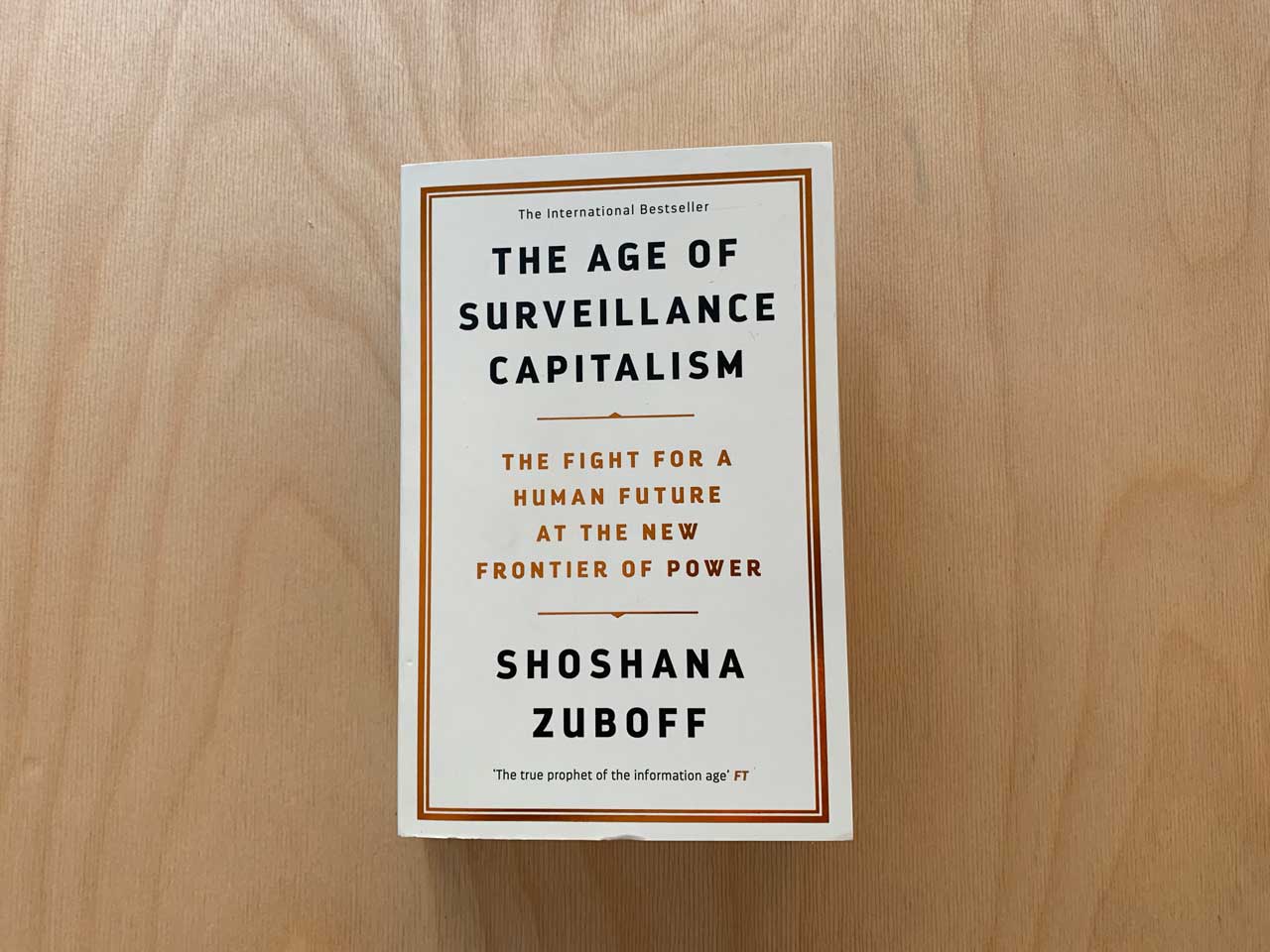

Sagt ja niemand, dass es einfach ist. Was sich hier aber meiner Meinung nach zeigt, ist wie wenig staatliche Eingriffe tatsächlich in kontrollierter und nützlicher Art und Weise vorgenommen werden können. Einschränken, stoppen, verbieten, regulieren, das klappt. Anschieben, wiederbeleben, ausgleichen – das ist sehr schwierig. Das klappt dann, wenn Rahmenbedingungen geschaffen werden, Möglichkeiten eröffnet werden, bei der Beseitigung von Hindernissen geholfen wird. Ich möchte das dann aber bitte nicht Rettung nennen. Es ist Schadenersatz, und auch das nur teilweise, in Form einzelner Tropfen auf immer heißeren Boden.

Und viele dieser Schäden kommen aus veralteten Sichtweisen von Wirtschaftspolitik. Da kann das Virus gar nichts dafür.