Der Protagonist fasst einen einschneidenden Entschluss, löst sich von Fesseln, die ihn zurückhalten, verabschiedet sich von allen Gewohnheiten, vielleicht ist er auch ohnehin schon Kraft Drogenkonsums oder schlechter Charaktereigenschaften eher ein Außenseiter, und macht von da dan etwas neues, von da an dreht sich vieles nur noch um ihn.

Das ist das Muster vieler Romane, die wir allesamt nicht wirklich mit Freude gelesen haben. Sie sind manchmal in ihrer Fabulierkunst und ihren Erzähldetails spannend, manchmal auch langwierig, banal und fallweise selbstentblößend unangenehm (allerdings nicht als aufdringliche Mahnmale, sonder als peinlich berührende Platitüden). Meist sind es Männerromane. Sie handeln von Männern und sind von Männern geschrieben.

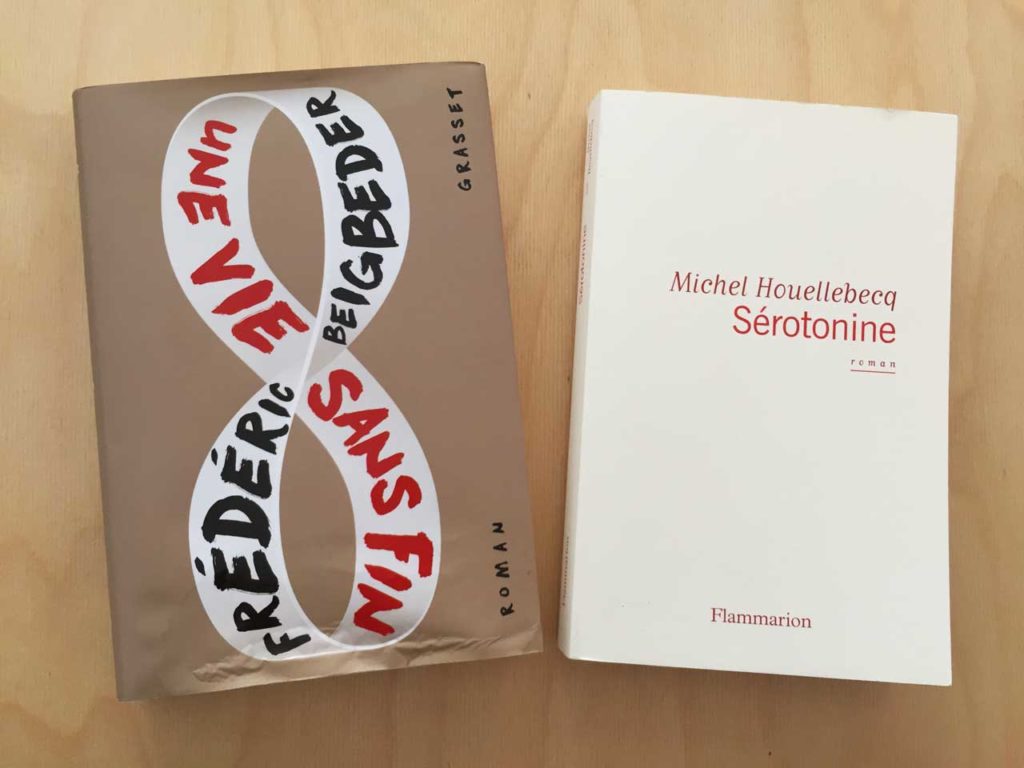

Frederic Beigebender und Michel Houellebecq, die beiden meistbesprochenen französischen Autoren der letzten Jahrzehnte, haben jetzt ihre Versionen des ultimativen Männerromans vorgelegt – lustigerweise innerhalb kurzer Zeit.

Frédéric Beigbeder: Aussteigen, wenn es am schönsten ist

Beigbeders „Une Vie sans Fin“ ist eine weitere Variante der Beigebender-Story und des erfolgreichen Werbe-/Medien-Fuzzis, der unvermittelt in einen Abgrund blickt und daraufhin einen radikalen Rundtrip startet. Diesmal ist Beigbeders Charakter älter, Vater, und sucht, eben wegen seiner Rolle als Vater, die Unsterblichkeit. Der Trip führt ihn, großteils in Begleitung seiner Tochter, zu allerhand medizinischen und esoterischen Gurus des ewigen Lebens.

Er ist dabei erstaunlich sanft und gelehrig, wird durch die Lieber von seiner starrsinnigen Suche nach der Unsterblichkeit abgebracht (wiederverliebter Alleinerzieher!) und bleibt sogar in dieser Beziehung – ohne sie infrage zu stellen und ohne sich dadurch eingeschränkt zu fühlen. Sogar dann noch, als sie seinem Unsterblichkeitsprojekt zunehmend distanzierter gegenübersteht.

Michel Houellebecq: Untertauchen, wenn es unerträglich ist

Houellebecq und sein Protagonist aus „Sérotonine“ sind dagegen nicht so entspannt. Er ist mit einer 20 Jahre jüngeren Frau zusammen, die Beziehung, die schon lange keine mehr ist, macht beide nicht glücklich, und nach ein paar gedanklichen Ehrenrunden (soll er sie umbringen? Soll er sich umbringen?) entschließt er sich, unterzutauchen und als U-Boot in den Hotels von Paris und Umgebung zu leben. Dabei hängt er Gedanken über vergangene Beziehungen nach, trifft auch einige Frauen wieder (außer der einen, die ihm wirklich wichtig war, die stalkt er nur), besucht Freunde (und gerät dabei in bewaffnete Proteste verarmter adliger normannischer Großgrundbesitzer und Viehzüchter) und trinkt ziemlich viel. Einzige längerfristige Bezugspersonen sind der Arzt, über den er Antidepressiva bekommt, und die Rezeptionistin des Hotels – er kann nicht so oft Hotel wechseln, wie er möchte, weil er als schwerer Raucher auf immer seltener werdende Raucherhotels angewiesen ist.

Ich habe beide Bücher gern gelesen – obwohl die hundert Mal erzählte egozentrische Ausreißerstory, an deren Ende oft eine Frau steht, eher flau ist. Von Courage reden doch alle, das Verlassen der Komfortzone ist doch, glaubte man den Scharen von Motivationstrainern rund um uns, eine Überschreitung, die jeden Tag für das Verlassen der Wohnung, ja sogar schon des Betts notwendig ist – und es sind sehr egozentrische, manisch persönliche Storys.

Bei Beigebeder retten immer wieder großartige Formulierungen und neue Gedanken darüber hinweg, bei Houellebecq musst ich zumindest öfters den Impuls unterdrücken, jetzt doch mal schnell weiterzublättern (ich hab dann langsamer weitergeblättert).

Beide Bücher sind fallweise begrüßt worden, fallweise als übler Machokram abgetan worden. Männer, die sich obsessiv mit sich selbst beschäftigen – ok, das ist nicht für alle interessant. Wenn man selbst auf die fünfzig zugeht, ist das möglicherweise ein Grund mehr, dem aufgeschlossen gegenüberstehen.

Beigbeders Charakter ist aber, wie gesagt, für seine Verhältnisse erstaunlich sanft. Natürlich gehört ein Maß an Selbstverliebtheit dazu, unsterblich sein zu wollen – aber er gibt für die Suche nach dem ewigen Leben immerhin eine erfolgreiche YouTube-Show auf, schränkt Alkohol und Drogen ein und spricht darüber mit seiner Tochter.

Houellebecq Hauptfigur ist da schon ein anderes Herzchen. Er ist einsam, wenig menschenfreundlich, säuft, raucht, braucht Antidepressiva, kriegt keinen mehr hoch, münzt das in eine gewisse Frauenfeindlichkeit um, bringt das Erbe seiner Eltern durch und spinnt in einsamen Nächten abstruse abstoßende Theorien, wie er vielleicht doch diese eine Jugendliebe wieder rumkriegen könnte (Single ist sie ja, weiß er aus Beobachtung, aber ein kleines Kind ist ein Störfaktor …)

Manche Kritiken haben hier Männlichkeit, ein Plädoyer für einen unkorrekten asozialen Machismo reingelesen. Das halte ich für hirnrissig lächerlich, wer allen Ernstes in Beigbeders krankem Psycho eine positive unkorrekt freie Identifikationsfigur sieht, hat dieses Buch nicht mal annähernd zu Ende gelesen. Oder kann sich nicht mit der Idee anfreunden, dass Autoren auch andere Charaktere und Szenarien entwickeln als die, die sie selbst sein wollen. Diesen Typen mag man nicht, er ist quälend schlecht und unangenehm und er leidet.

Die Figur ist ein dramatischer Loser. Das ist auch im Lichte der Ansicht, auch Houellebecq sei ein (Vor)Denker der neuen Rechten spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Neurechte eine rechte Freude mit den Figuren von Houellebecq hätten. Es sind verkommene renitente Krätzen, die nichts Glorreiches an sich haben. Und auch die Aussagen einer Romanfigur (nicht einmal des Erzählers) lese ich nicht als Wahrheit, die der Autor zu verkaufen versucht – sondern als Merkmale eines Sicht entwickelnden Charakters.

Ich habe da möglicherweise einen gewissen Startvorteil, weil die frühen Houellebecq-Bücher aus verschiedenen Gründen an mit vorübergegangen sind – ich kann ihn also lesen, ohne sexuell explizite Eskapaden zu erwarten, oder, so wie die Welt, die absterbenden Phantasien eines älteren Mannes mit erektiler Dysfunktion als sexuelle Offenbarungen zu lesen.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nicht alles persönlich gut und angenehm finden muss, was ich lese – ein Problem im Umgang mit Kulturtechniken, das Bret Easton Ellis zu seinem neuen Thema gemacht hat.

Bei Beigebeder nimmt die Sache dann noch mal ein versöhnliches Ende, bei Houellebecq diesmal eher weniger. Beides sind Aussteigerszenarien von Midlifecrisis-Machos, denen man auch ein wenig mitleidig zusieht. Beigbeders Charakter ist wandlungs- und lernfähig, er hat es nicht mehr notwendig, sich mit unangenehmen Dingen auseinanderzusetzen und braucht nur die Liebe, die ihn befreit (ja, so kitschig kann das sein). Für Houellebecqs Figur geht es nur noch bergab, er ist auf der Flucht vor einem unangenehmen Leben und findet auch dabei keinen Ausweg. – Die klassische Heldenreise als männliche Erzählform hat glücklicherweise endlich ein wenig ausgedient; das Aussteigerszenario, in dem dann nichts passiert, außer eben ausgestiegen zu sein, ist in seiner Selbstreferentialität aus ein wenig fragwürdig.

Und ohne die beiden Bücher irgendwie für politisch problematisch oder als Beispiele eines mit lebensverlängernden Maßnahmen traktierten Machismos gelesen zu haben, habe ich mir beim Lesen öfter gedacht, ich müsste dringend wieder mehr Bücher von Frauen lesen.