Michael Hafner

Michael Hafner

Digitalsteuern – Uganda macht’s vor

Europa bekommt seine Uploadfilter, Linksperren und noch ein paar Hürden, die das Internet zu einem schwierigeren Ort machen. Österreich fabuliert weiter von Digitalsteuern, mit denen Konzerne zur Kasse gebeten werden. Nichts davon wird das Internet besser machen oder Menschen einen Nutzen bringen.

Wie schon die Erfahrung mit der Datenschutzgrundverordnung gezeigt hat: Wem es nicht weh tut, der hält sich daran, andere ignorieren Vorgaben und wieder andere sperren eben einfach europäische Anwender aus. Vorgaben, die Anwender schützen sollen, fallen auf diese zurück; Regelungen, die europäische Anbieter bevorzugen sollen, treffen diese besonders hart – denn sie können sich ihnen nicht entziehen.

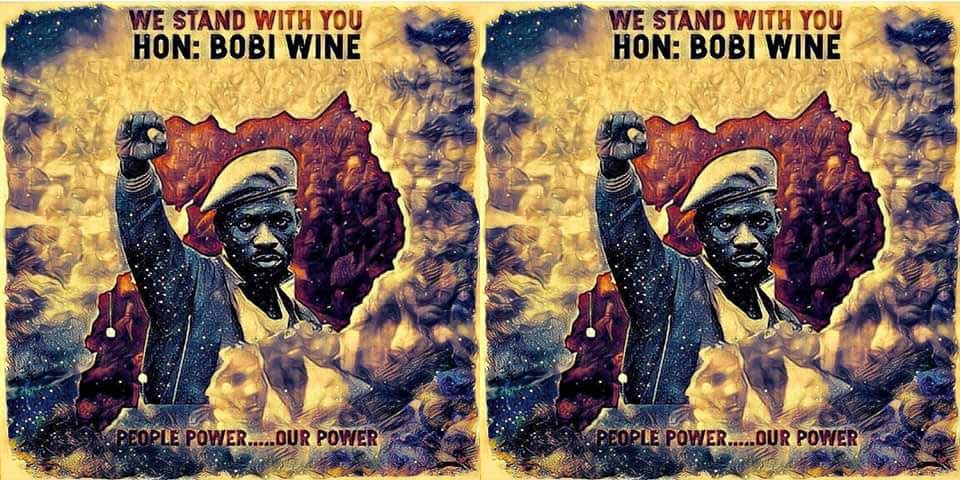

Ugandas Präsident Yoweri Museveni, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit schlechten Ideen auffiel und zur Zeit wegen seines grundrechtswidrigen Umgangs mit Kritikern und Opposition auch international schwer unter Druck ist, hat für dieses Internet ungefähr genauso viel übrig wie Wolfgang Schüssel oder Wolfgang Lorenz.

Besonders Social Media sind ihm ein Dorn im Auge: Hier verschwenden junge Uganderinnen ihre Zeit, anstatt für das Land zu arbeiten oder Kinder zu machen, hier reden sie schlecht über das Land und hier tragen sie ihr Geld ins Ausland – denn die internationalen Konzerne hinter Social Media lassen schließlich kaum Geld im Land. Also muss eine Social Media-Steuer her.

Während man in Europa immerhin noch so tut, als sollten Konzerne diese Steuer zahlen (und sie dann über Preise an ihre KundInnen weitergeben), ging man in Uganda den ganz direkten Weg. Eigentlich glaubte niemand daran, dass es diese Steuer je geben würde – aber seit wenigen Wochen wird sie eingehoben. Netzbetreiber, die in Uganda Internet anbieten, müssen den Zugang zu Social Media sperren. Gegen eine tägliche Zahlung von 200 Ugandischen Schilling (etwa 5 Cent) wird diese Sperre aufgehoben. Die Zahlung wird vom Datenguthaben der UserInnen abgezogen oder per Mobile Payment beglichen. Sie können dabei täglich neu entscheiden, ob sie heute Social Media nutzen wollen oder nicht.

Man kann das Internet also leichter kaputt machen, als wir vielleicht glauben wollen …

In die Wüste: Österreichische Militärpolitik

Wo ist Bobi Wine?

Vom Befreier zum Diktator

Vom Reality-TV-Star zum Oppositionshelden

Der Präsident kennt keine Nachsicht

Gewinnen die Herausforderer trotzdem?

»Hoffentlich nicht Ebola …«

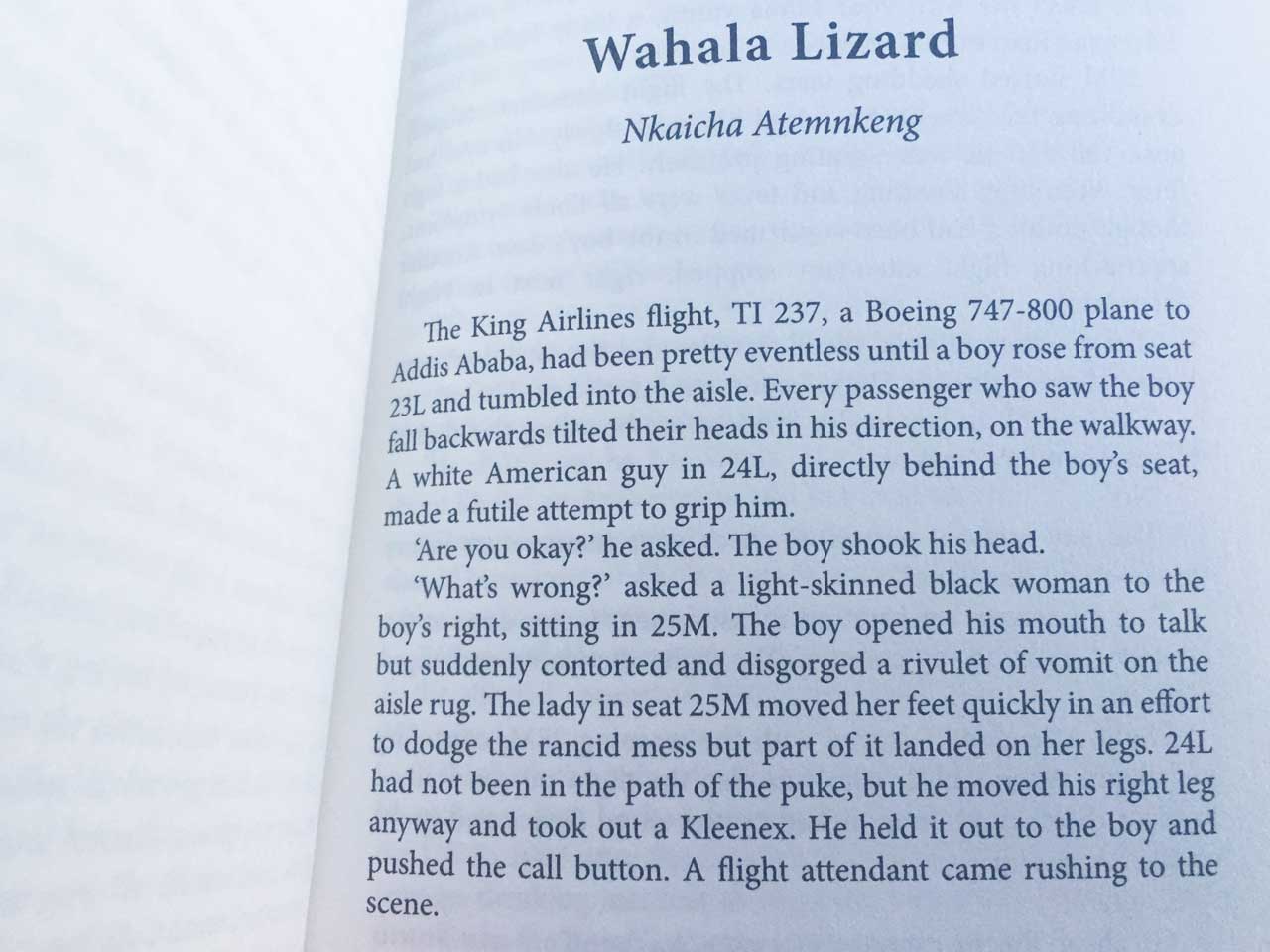

Man kann den Blick auch mal umkehren: Nkaicha Atemnkeng schreibt eine bitterböse Persiflage auf Nicht-Afrikaner, ihre Angst vor Ebola und vor Eidechsen in den Servier-Trolleys von Flugzeugen.

Es ist noch keine Woche her, dass sich eine EU-Abgeordnete der VP dumme, rassistische Ausrutscher leistete, vor denen ihr dann offenbar selber grauste.

Der Staub hat sich gelegt, Vorurteile und Feindbilder wurden einmal mehr bedient. Statt es dabei zu belassen, greife ich jetzt immer wieder mal ins Bücherregal und lese nach, was afrikanische Autorinnen und Autoren so über Europa sagen.

Empfehlung des Tages ist heute Nkaicha Atemnkeng aus Kamerun, der in „Wahala Lizard“ eine böse und tiefschwarze Persiflage auf die Panik Nichtafrikanischer Mitreisender schreibt, nur weil jemand seine Übelkeit während eines Flugs über Nigeria scherzhaft mit „Na hoffentlich ist es nicht Ebola“ kommentiert. Als dann eben noch eine Eidechse aus dem Servier-Trolley im Flugzeug krabbelt, versinkt der Flieger gänzlich im fröhlichen Chaos – „wahala“ ist das Hausa-Wort für „terrible mess“.

„Wahala Lizard“ ist in der 2015er Anthologie des Caine Prize erschienen. Der Caine Prize ist ein jährlicher Wettbewerb für afrikanische Autorinnen und Autoren, die ausgezeichneten Einsendungen werden jedes Jahr in einer Anthologie in mehreren Ländern veröffentlich und sind auch online recht leicht zu bekommen.

Atemnkeng arbeitet als Kundenbetreuer am Flughafen in Douala in Kamerun. und bloggt gelegentlich hier .

“Imageplünderung und nekrophile Ausbeutung in ihrer schlimmsten Form”

PS: Um Selbstbilder afrikanischer Geschäftsleute geht es auch in „The Big Boda Boda Book“ am Beispiel der Motorradtaxis Ugandas, einer Branche, die praktische das ganze Land trägt.

Afrika: “Die da unten”

- Europa sieht sich noch immer gern in einer Entdecker-Rolle. Lange bevor Vasco da Gama Afrika umsegelte, um nach Indien zu gelangen, gab es allerdings überaus lebendige Handelsbeziehungen zwischen Afrika, Indien und dem arabischen Raum. Nicht Afrika war von der Welt abgeschnitten – Europa war es, das weniger Kontakte zu Außenwelt hatte. Und Europa hinkt heute noch hinterher – wie ein Kind, das gerne mitspielen möchte, aber unbedingt und ausschließlich nach seinen eigenen Regeln spielen will; wie jemand, der Fussball spielen möchte, während alle anderen Basketball spielen.

- Leid, Unterdrückung und Grausamkeit als Eigentümlichkeiten „afrikanischer Kultur“ zu sehen, zeugt von merkwürdiger Vergessenheit. Und selbst wenn man die Kriegsvergangenheit Europas genauso vom Tisch wischen möchte wie Schmidt das mit der Kolonialzeit probiert, dann könnte man ja den großen Europäer Putin in dieser Angelegenheit zu Rate ziehen, wenn er schon zur Hochzeit von Regierungsmitgliedern eingeladen wird.

- Mit unkontrollierter Migration schließlich hat all das wenig zu tun. Man könnte jetzt genauso gut 10x hintereinander „Balkanroute“ rufen – auch damit kommt man zu einem Thema, über das die VP offenbar gern redet, unabhängig davon, ob und wo es passt.

- Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede zwischen „Afrika“ und „Europa“ – so wie zwischen faulen Italienern und fleißigen Deutschen, stolzen Spaniern und diebischen Rumänen, trinkfesten Finnen und zurückhaltenden Engländern. Man kann sich mit solchen Idiotenklischees beschäftigen. Oder man kann etwas aufmerksamer durch die Welt gehen, vor allem wenn man den Anspruch hat, diese politisch mitgestalten zu wollen.