Vertrauen ist ein wichtiges Bindemittel in Organisationen: Vertrauen fördet Kooperation, Offenheit und Lernen. Welche Rolle spielen Onlinemedien bei Aufbau und Ausbau von Vertrauen? Eine kurze Untersuchung zeigt: Es gibt wenig genuin onlinespezifische Kriterien von Vertrauen. Abriss einer Untersuchung zu den philosophischen Grundlagen von Vertauen in Onlinemedien.

Vertrauen ist ein wichtiges Bindemittel in Organisationen: Vertrauen fördet Kooperation, Offenheit und Lernen. Welche Rolle spielen Onlinemedien bei Aufbau und Ausbau von Vertrauen? Eine kurze Untersuchung zeigt: Es gibt wenig genuin onlinespezifische Kriterien von Vertrauen. Abriss einer Untersuchung zu den philosophischen Grundlagen von Vertauen in Onlinemedien.

Trust Exchange Research

Dieser Text gibt einen Abriss einer kleinen Studie zu Vertrauen in Onlinemedien. In einem zweiten Teil stecke ich kurz den Rahmen für eine laufende Untersuchung der Grundlagen von Online-Vertrauen ab.

Ausgangslage: Vertrauen im Brennpunkt

Der Direktor des Havas Media Lab und Harvard Business Review-Blogger Umair Haque veröffentlichte im März 2010 einen provozierenden Post mit dem Titel “The Social Media Bubble”, in dem er einige Mythen und vermeintliche Erfolgsstories rund um Social Media in Frage stellte. Einer der grossen Kritikpunkte: Vertrauen.

“Trust: If we take social media at face value, the number of friends in the world has gone up a hundredfold. But have we seen an accompanying rise in trust? I’d argue no. Now, perhaps it will take time for gains to be visibly felt. But social networks have already been around for half a decade, and society seems to be little better off.”

Vertrauen nimmt grundsätzlich ab, also können neue Onlinemedien, deren Verbreitung grundsätzlich zunimmt, keine deutlich positive Auswirkung auf das Entstehen von Vertrauen haben, so die Schlussfolgerung.

Das Trustbarometer 2009 der Public Relations Agentur Richard Edelman listet differenzierte Veraenderungen in der Ausprägung von Vertrauen auf. In vielen Bereichen sinkt die Bereitschaft, zu vertrauen, in vielen Staaten haben sich Vertrauenswerte auf allen Ebenen verschlechtert. Signifikante Ausnahmen sind einige Länder Südamerikas, vor allem aber Korea: Gegen den Trend haben sich Vertrauenswerte hier verbessert. – Diese Länder weisen die weltweit höchsten Zuwachsraten in der Nutzung neuer Onlinemedien auf. Vermehrte Kommunikation in diesen Kanälen, so die Schlussfolgerung, erhöht die Bereitschaft, zu vertrauen.

“When did we start trusting strangers” der dritte Teil der Onlinemedien-Studie von Universal McCann, kommt zu dem Schluss, dass neue Beziehungen, die durch Social Media entstehen und in Social Media sichtbar werden, starke positive Wirkungen auf Vertrauen haben können. Das Prinzip scheint einfach zu sein – und gar nicht cyberdemokratisch: Wer am lautesten spricht, wird am meisten wahrgenommen. Die sogenannten Superinfluencer kommunizieren überdurchschnittlich viel, haben ein weites Netzwerk und werden überdurchschnittlich oft um Rat gefragt.

Die Daten: Sie empfehlen besonders häufig Filme, Musik und Heimelektronik (jeweils ueber 55% der Befragten). Das sind umgekehrt auch die Bereiche, in denen sie am seltensten nachfragen (jeweils unter 25% der Befragten).

Superinfluencer sind deutlich überdurchschnittlich aktiv (Indexwert bis über 150) darin, ihre Meinung weiterzugeben, Neues auszuprobieren.

Offenheit, Transparenz oder Detailwissen spielen keine gewichtige Rolle. Im Gegenteil: Genau Bescheid zu wissen findet sich als nur knapp überdurchschnittlich wichtig (Index 108) am unteren Ende der Skala wieder, knapp geschlagen vom ebenfalls gering ausgeprägten Qualitätsbewusstsein. (Mehr ueber Superinfluencer)

Diese drei Beispiele illustrieren, dass Vertrauen ein wichtiges und kontrovers diskutiertes Thema in der Auseinandersetzung mit Onlinemedien ist.

Zusammengefasst: Die Breitenwirkung von Social Media-Nutzung hat keine direkte positive Auswirkung auf Inhalte oder inhaltliche Qualität. Dialog, Partizipation, Auseinandersetzung sind vermutete Qualitäten, die sich so nicht nachweisen lassen. Dennoch besteht diese Hoffnung.

Wo das Gespräch begonnen wurde, wird es fortgesetzt.

Je öfter wir etwas hören, desto eher sind wir geneigt, es zu glauben

Analyse: Werkzeuge zur Konstruktion von Vertrauen

Social Media, so eine Hypothese, stellen nun nicht diesen Grundsatz in Frage, sie können aber erstens Einfluss darauf haben, was wir wie oft hören, zweitens geben uns neue Onlinemedien Mittel in die Hand, selbst zu beeinflussen, was wir hören wollen.

Der erste Szenario spielt auf die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln an: Potentiell jeder kann in Text, Bild oder Video ein Medium starten, das potentiell weltweit erfolgreich ist. Das zweite Szenario zielt auf den Umgang der User mit Information ab: Wir können mit RSS-Readern, Ratings, Empfehlungen und unseren Netzwerken als Filter ganz genau steuern, was wir lesen.

Schafft das onlinespezifische Kriterien für Vertrauen?

Um diese Fragen in einer online-affinen Testgruppe, die diese Funktionen nutzt, zu untersuchen, wurden in einer qualitativen Mini-Analyse drei einfache Fragen per Mail an eine Zielgruppe von ueber 500 Adressaten per Mail verschickt; zusätzlich wurden Aufrufe auf der-karl.com, Facebook und einigen Partnerblogs veröffentlicht. Die 500 Emailempfänger wurden aufgrund ihrer Onlineaktivitäten ausgewählt, wichtige Quellen waren z.B. die Teilnehmerlisten von Barcamps (u.a. barcamp.at, barcamp.sk, blogcamp.ua, barcampcaspian.org).

Die Fragen:

- Whom do you trust online?

- What is your trust built on?

- What difference does trust make?

Einige der ausführlicheren per Mail einlangenden Antworten wurden auf theMashazine veröffentlicht.

Alle Antworten bestätigen den in den Edelman- und UniversalMcCann-Studien festgestellten Trend: Wir vertrauen den grossen Namen und dem, was wir schon kennen. Einige Beispiele (aufgrund des qualitativen Charakters der Umfrage verzichte ich auf statistische Ergänzungen):

“Huge institutions which have a certain publicity”

“For transactional sites, it depends on the brand and the ease of use of the site.”

“Transparency- I want to know the person’s real name, and a photo makes a big difference”

“Big brand names, Media we know from other channels (print)”

“Large organisations with wide public visibility which, should they violate trust in general, would get sufficient PR coverage so that I know about it or PR damage so they do not abuse trust.”

Sichere Verbindungen, Privacy Statements und Gewährleistungen sind technische Analogien in der Onlinewelt, zur Förderung von Vertrauen. Ihre Anwendung finden sie ebenfalls in der Interaktion mit grossen Playern. (vgl auch Ljung, Walforss 2008)

Ausdrücklich vertrauenswürdig sind Institutionen, die zur Sorgfalt verpflichtet sind (Banken, Kreditkartenunternehmen, grosse Onlinehändler), oder Marken, die so gross sind, dass sie sich keine Probleme leisten koennen: Jedes Sicherheits- oder Vertrauensproblem würde sofort Wellen schlagen.

Die relevantesten Kriterien für Online-Vertrauen sind also nicht onlinespezifisch. Das führt mich dazu, einen Schritt zurückzusteigen. Die Frage lautet nun nicht mehr: Wem vertrauen wir online und wie laesst sich Vertrauen in Onlinemedien fördern? Die neue Fragestellung ist: Warum gehen wir davon aus, dass Onlinemedien in einem positiven Zusammenhang mit Vertrauen stehen?

Warum ist Vertrauen im Zusammenhang mit Onlinemedien wichtig?

“Dialog schafft Vertrauen” – unter dieses Motto stellte der Direktmarketingverband Oesterreich (DMVÖ) seine Jahrestagung 2009 und legte dabei besonderes Augenmerk auf Online-Massnahmen.

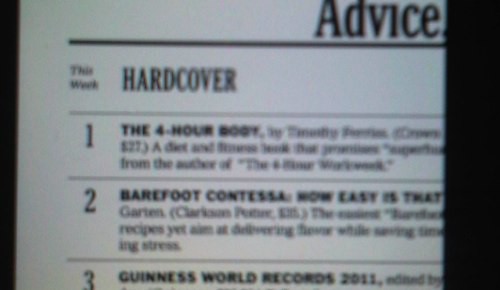

“Trust Agents – Using the Web to build Influence, improve Reputation and earn Trust” von Chris Brogan und Julien Smith führte wochenlang die Bestsellerliste der New York Times an.

Auch mit entgegengesetzten Thesen lässt sich Aufmerksamkeit erzeugen: Jaron Laniers vielbeachtetes “You are not a gadget” wehrt sich massiv gegen die Annahme, Social Media könnten die Qualität unserer Beziehungen verbessern.

Umair Haques Interpretation von fehlendem Vertrauen in der Welt als Scheitern von Onlinemedien wurde bereits angesprochen.

Wir haben uns daran gewöhnt, zu akzeptieren, dass Onlinemedien gut für Demokratie, Wohlstand und Vertrauen sind. – Ebenso, wie wir uns daran gewöhnt haben zu unterstellen, dass das Internet dumm macht, dass Geschäftsmodelle online nahezu ausschliesslich werbefinanziert sind, dass das Web eher ein Marketing- als ein Innovationsinstrument ist, und dass die Gesetze des Marktes hier besonders ungefiltert zum Tragen kommen (im Guten wie im Schlechten).

Dimensionen von Vertrauen

Diese Dissonanz ist hier nicht Thema. Ich bin auf der Suche nach den verschiedenen Dimensionen und Voraussetzungen, die uns in Onlinemedien vertrauensstiftende Kräfte vermuten lassen.

Ich versuche, die Problemstellung in verschiedene Dimensionen zu zerlegen:

Die deskriptive Dimension

Wir können Dialog und Offenheit in den Vordergrund stellen. Aus dieser Perspektive ist relevant, dass Information nahezu überall nahezu frei verfügbar ist, dass wir alles hinterfragen können und mit einfachen Mitteln grosse Mengen an neuem Wissen erschliessen können.

Onlinemedien gelten hier als gleichmässig verfügbare Produktionsmittel, als interaktive Kanäle, die sofortige Rückmeldung (und auch Korrektur) erlauben, als Mittel, neue Wege und Horizonte zu erschliessen.

Aus dieser Sicht fördern Onlinemedien Vertrauen, weil sie keine unbelegten Behauptungen zulassen, weil sie Themen setzen, und weil sie aus verschiedenen Perspektiven Teile von Realität darstellen.

Die Kommunikationskonzepte dahinter bauen auf Rationalität, Fairness, Verständigung und auf die Anerkennung gemeinsamer Werte; die Grundeinstellung ist fortschrittsorientiert. (Beispiele – wenn auch vielleicht gewagt – sind Habermas’ ideale Gesprächssituation, Gadamers Auffassung des Dialog oder Vilem Flussers Unterscheidung von dialogischen und diskursiven Zielen von Kommunikation (vgl. Münker 2009))

Vorausgesetzt ist, dass Offenheit und Vertrauen relevante Werte sind; dann wird abgeleitet, dass diese auch von Onlinemedien unterstützt werden.

Der Zusammenhang zwischen Onlinemedien und Vertrauen ist in diesem Fall ein direkter und deskriptiver: Durch den Einsatz von Onlinemedien können wir uns mehr Sicherheit und Gewissheit ueber die Welt verschaffen, also können wir auch eher vertrauen. – Beide Seiten, Vertrauen und Onlinemedien, sind positiv besetzt und verstärken einander.

Die normative Dimension

Eine andere Perspektive setzt ebenfalls voraus, dass Vertrauen wichtig ist. Allerdings kommt eine zweckorientierte Komponente dazu. Vertrauen ist kein Wert an sich, sondern ein wichtiges Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wem eher vertraut wird, der verkauft mehr, der kann schneller zur Sache kommen – oder der muss weniger investieren, um beachtet zu werden. Marek Kohn stellt in seiner Studie “Trust”dar, dass zum Erreichen von Vertrauen das Aussenden teurer, aufwändiger Signale notwendig ist, zum Erhalt genügen dann dagegen in der Regel günstigere Signale.

Das ist z.B. die Perspektive eines Unternehmens auf der Suche nach dem Vertrauen potentieller Kunden. Wer Vertrauen hat, kauft schneller und ist auch eher bereit, positive Nachrichten zu verbreiten. Wer nicht vertraut, verbreitet eher negative Nachrichten und sieht keinen Grund, positive Nachrichten zu verbreiten. Onlinemedien als schnell verfügbare Kommunikationsmittel mit grosser Reichweite tragen dazu bei, diese Effekte schneller in die eine oder andere Richtung weiterzutragen.

Der Zusammenhang zwischen Onlinemedien und Vertrauen ist aus dieser Perspektive normativ: Onlinemedien sollen Vertrauen fördern, weil das wichtig ist. Die Fragestellung dabei ist nicht, aus welchem Grund positive Wirkung beschrieben werden kann, sondern wie ein positiver Zusammenhang hergestellt und verstärkt werden kann.

Onlinemedien sind wichtig – weil sie uns schaden könnten. Im Vordergrund stehen Kontrolle, Manipulation und, positiver gesehen, ausgleichende Wirkung: Onlinemedien in Hinblick auf Vertrauen als wichtigen Wert zu betrachten bedeutet, Beziehungen zu gestalten – und ernst zu nehmen.

Die produktive Dimension

Eine dritte Perspektive: Onlinemedien sind ein Mittel, Realität zu gestalten. Produktion, Vernetzung, Beurteilung von Inhalten, Usern und Beziehungen schaffen neue Räume. Onlinemedien verändern – nur mit welchem Effekt? “Am I accusing all those hundreds of millions of users of social networking sites of reducing themselves in order to be able to use the services? Well, yes I am”, schreibt Jaron Lanier in seinem Manifest “You are not a Gadget”. Vernetzte Kommuniktion als Möglichkeit, mit neuen Horizonten in Beruehrung zu kommen, ist eine Sichtweise, die der Philosoph Charles Ess untersucht. Eine seiner zentralen Fragestellungen: Sind Onlinemedien ein Mittel, erweiterten Horizonten und komplexeren Beziehungen besser gerecht zu werden?

Reduktion oder Verdinglichung ist eine Konsequenz, Erweiterung, die Herstellung und das Sichtbar-Machen neuer Beziehungen eine andere – und dabei müssen nicht immer Widersprüche auftreten.

Onlinemedien sind ein Mittel, mehr zu erfassen, mehr Information zu produzieren. Sie erhöhen die Chance auf Kontakte. Kontakte betreffen exponierte Eckpunkte. Es kommen nie alle Punkte in Berührung – Verständigung findet dort statt, wo kleine Teile deckungsgleich sind, oder wo – durch einen gemeinsam akzeptierten Rahmen – Differenzen klar vermessen werden koennen.

Onlinemedien erhöhen die Chance auf die Anzahl möglicher Kontakte, sie tragen aber wenig zu deren Intensität und Qualität bei: Veröffentlichte Information ist immer gefiltert. Je strenger die Regeln, desto grösser die Reichweite, gilt oft. Genau hier setzt Laniers Kritik an: Netzwerke wie Facebook laden dazu ein, das Leben auf ausfüllbare Formulare zu reduzieren. Im Gegenzug bekommen wir grosse Reichweite für wenig Aufwand. Der andere Zugang, starke persönliche Elemente zu schaffen, ist grundsätzlich genauso leicht möglich. Die Verantwortung der Verbreitung liegt dann aber beim Autor.

Was bedeutet diese Perspektive für die Relevanz von Vertrauen in Hinblick auf Onlinemedien? Der gestalterische Aspekt lässt neue Potentiale entstehen, manchmal neue Wege und neue Kommunikationsformen. Auch auf gewohnten Wegen und in gewohnten Formen überschreiten wir online häufiger Grenzen. Dabei verlieren wir die gewohnten Absicherungs- und Qualitätssicherungsmechanismen. Was wir nicht kennen, was anders ist oder was nur minimale – aber scheinbar wichtige – Berührungspunkte mit uns hat – dem müssen wir vertrauen. Uns fehlen Zusammenhänge und gesicherte Berichte über erfolgreiche Vorgangsweisen.

Vertrauen wird hier zu einem wichtigen Faktor in der Erkenntnis: Einiges ist nicht sinnvoll hinterfragbar. Wer einen Schritt weiterkommen will, muss in manchen Fällen vertrauen. Das bezieht sich weniger auf die soziale Komponente von Vertrauen – das ist eine erkenntnistheoretische Problemstellung: Wir können nicht alles selbst erfahren oder falsifizieren, also sind wir auf andere – und damit auf Vertrauen – angewiesen.

Prägnante Ausformulierungen dieser Idee sind auf der einen Seite Ilia Kassavines “Soziale Erkenntnistheorie”, auf der anderen Seite Martin Kuschs “Knowledge by Agreement”. Während Kassavine die soziale Wirkung von Mythen und Archetypen auf Kommunikation und Erkenntnis untersucht, geht Kusch der Frage nach, welchen Stellenwert Verhandlung, Zustimmung und Abstimmung in der Bewertung von Wissen haben. Gemeinsam ist beiden – und der dritten Perspektive auf Vertrauen – dass klar dokumentierte Erkenntnisprozesse zwischen Subjekt und Gegenstand überschritten werden.

Vertrauen hat in dieser Sichtweise starke erkenntnisbezogene Implikationen.

Drei Sichtweisen – drei Disziplinen

Die drei Sichtweisen stecken einen Rahmen für die Untersuchung des Themas anhand philosophischer Disziplinen ab.

Vertrauen als Qualitätskriterium von Kommunikation ist Gegenstand sozialer, praktischer Philosophie.

Fragestellungen sind:

- Welche Merkmale von Onlinekommunikation erfüllen den Anspruch, Vertrauen zu fördern?

- In welchen Werteuniversen gelten diese Zusammenhänge?

- Wie können Widersprüche in der Wahrnehmung von Onlinekommunikation – etwa im Übergang zur manipulativen Komponente von Vertrauen – aufgelöst werden?

Vertrauen als Katalysator und als Kontrollmechanismus braucht eine ethische Perspektive.

Die wesentlichen Fragestellungen aus ethischer Hinsicht sind:

- Wie zielorientiert können/dürfen vertrauensbildende Massnahmen online sein?

- In welchem Verhältnis stehen Vertrauen und Macht im Internet? – Braucht Macht Vertrauen? Oder bildet Vertrauen Macht?

- In welchem Verhältnis stehen Vertrauen und Hoffnung?

- Und schliesslich: Was sind die Konsequenzen von (fehlendem) Vertrauen?

Vertrauen als produktiver Faktor ist ein Thema der Erkenntnistheorie.

Auch in Hinblick auf Onlinemedien gelten die Fragen:

- Wie sicher wissen wir, was wir wissen?

- Welche Analogien können wir in die Onlinewelt hinüberretten?

- Mit welchen Mechanismen können wir online vertrauenswürdige Bedingungen konstruieren?

- Wieviel Zusammenhang brauchen wir, um logische Ableitungen, Ursache und Wirkung erkennen zu können?

Hypothese

Online haben wir immer zugleich zuviel und zuwenig. Zuviel und zuwenig Information, zuviel und zuwenig Beziehungen, zuviel und zuwenig Möglichkeiten. Wir können alles sehen, aber nichts damit machen, haben viele Kontakte, aber wenig Verbindlichkeit, lernen viel, aber immer nur aus unserer Perspektive.

Im Versuch, Onlineinformation zu bewerten, lassen sich zwei entgegengesetzte Strategien festmachen:

Reduktion – Jeder kann veröffentlichen, grosse Reichweiten erzielen, unabhängig von Herkunft, Status oder konkreten Inhalten. Onlinemedien bringen keine Voraussetzungen mit und brauchen keine Voraussetzungen – sie bestehen aus Inhalten.

Historische Kodifizierungen (die uns Urteile fällen lassen wie: Schundroman, Yellowpress, Qualitaetszeitung) die optische, redaktionelle und finanzielle Reize mitbringen und auslösen, sind online noch nicht etabliert.

Onlinekommunikation ist von Nebengeräuschen befreit und mehr auf die Substanz bezogen. Direkt, offen und unabhängig – das ist eine Sichtweise.

Aggregation – Onlinemedien vernetzen und verbinden. Kein Informationsbruchstück besteht für sich alleine; es sind das Wesen von Onlineinformation, vernetzt zu werden. Fortlaufende Vernetzung erweitert, fügt Bestandteile zusammen und sorgt für grössere Zusammenhänge. Vernetzung ermöglicht erst Verständnis. Aggregation ist nicht nur Vernetzung, sondern auch ein Mittel zur Qualitätssicherung. Onlinemedien stellen direkte Bezüge zu Quellen her, Referenzen und Verweise ermöglichen sofortige Plausibilitätschecks. – Das ist eine andere Sichtweise.

Reduktion als Verzicht auf Kontext und Aggregation als Aufbau von Kontext sind zwei entgegengesetzte Strategien, die sich beide als vertrauensfördernd in die Pflicht nehmen lassen.

Dekontextualisierung (Reduktion) steht für Konzentration, für den Verzicht auf Manipulation, für direkten Zugang und direkte Gewissheit.

Rekontextualisierung (Aggregation) steht für Absicherung durch Referenzen, für die Darstellung von Beziehungen, für die Einbettung in einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, für das Anerkennen von Konsequenzen.

In Onlinemedien, so die Hypothese, sehen wir deshalb so viel vertrauensförderndes Potential, weil wir hier beide Strategien gut argumentieren können. Was das über die Qualität von Vertrauen online sagt, ist Thema der laufenden Untersuchung.

Ausblick

Online gibt es noch viel Definitionsspielraum. Medien und Werkzeuge suchen ihre Identität und ihre Businessmodelle. Wir sind – noch nicht oder nicht mehr? – einig, ob Onlinemedien produktive freie Kanäle sind oder doch nur manipulative Marketingmittel. Onlinemedien zeigen direkte Auswirkungen auf die Welt – oder sind sie in Wahrheit so auf sich selbst beschränkt, dass jedes Überschwappen in die „reale“ Welt berichtenswert erscheint? Als User macht uns das Web praäsenter und produktiver – oder doch nur realitätsfremder und egoistischer?

Wir wissen es nicht. – Wo Grenzen sichtbar werden, ist Vertrauen wichtig. Und Onlinemedien werden zunehmend zu unserem primären Grenzerkundungsmedium.

***

10 Jahre Faces – das Innovativste an diesem Magazin bleibt die große Typo.

10 Jahre Faces – das Innovativste an diesem Magazin bleibt die große Typo.

Es klang vielversprechend: Slow Journalism als Bewegung jenseits der Mainstream-Nachrichten, Delayed Gratification als vierteljährlich erscheinendes Magazin, das man sich gern auch ins Bücherregal stellen würde – so die Ankündigung.

Es klang vielversprechend: Slow Journalism als Bewegung jenseits der Mainstream-Nachrichten, Delayed Gratification als vierteljährlich erscheinendes Magazin, das man sich gern auch ins Bücherregal stellen würde – so die Ankündigung. News aus Nerdland Was lernen wir aus dem Fellner-Lauda-Wrabetz-Haider-Quadrill? – Die Arbeitsmoral in eigentümergeführten und öffentlichen Medienunternehmen ist recht unterschiedlich, und wenn ich als Finanzminister nur von meinem eigenen Geld Steuern hinterzogen habe, ist das doch nicht schlimm…

News aus Nerdland Was lernen wir aus dem Fellner-Lauda-Wrabetz-Haider-Quadrill? – Die Arbeitsmoral in eigentümergeführten und öffentlichen Medienunternehmen ist recht unterschiedlich, und wenn ich als Finanzminister nur von meinem eigenen Geld Steuern hinterzogen habe, ist das doch nicht schlimm… Gelegentlich schreibe ich auch auch anderen Blogs, manchmal für Blogplattformen von Zeitungen. Und immer wieder frage ich mich: Wozu eigentlich? Gut, diese Frage kann man sich beim Bloggen immer stellen. Aber solange sich alles direkt bei mir abspielt, fliesst alles – was auch immer fliesst – in die eigene Tasche. Und bei Beiträgen für andere?

Gelegentlich schreibe ich auch auch anderen Blogs, manchmal für Blogplattformen von Zeitungen. Und immer wieder frage ich mich: Wozu eigentlich? Gut, diese Frage kann man sich beim Bloggen immer stellen. Aber solange sich alles direkt bei mir abspielt, fliesst alles – was auch immer fliesst – in die eigene Tasche. Und bei Beiträgen für andere?

Vertrauen ist ein wichtiges Bindemittel in Organisationen: Vertrauen fördet Kooperation, Offenheit und Lernen. Welche Rolle spielen Onlinemedien bei Aufbau und Ausbau von Vertrauen? Eine kurze Untersuchung zeigt: Es gibt wenig genuin onlinespezifische Kriterien von Vertrauen. Abriss einer Untersuchung zu den philosophischen Grundlagen von Vertauen in Onlinemedien.

Vertrauen ist ein wichtiges Bindemittel in Organisationen: Vertrauen fördet Kooperation, Offenheit und Lernen. Welche Rolle spielen Onlinemedien bei Aufbau und Ausbau von Vertrauen? Eine kurze Untersuchung zeigt: Es gibt wenig genuin onlinespezifische Kriterien von Vertrauen. Abriss einer Untersuchung zu den philosophischen Grundlagen von Vertauen in Onlinemedien.