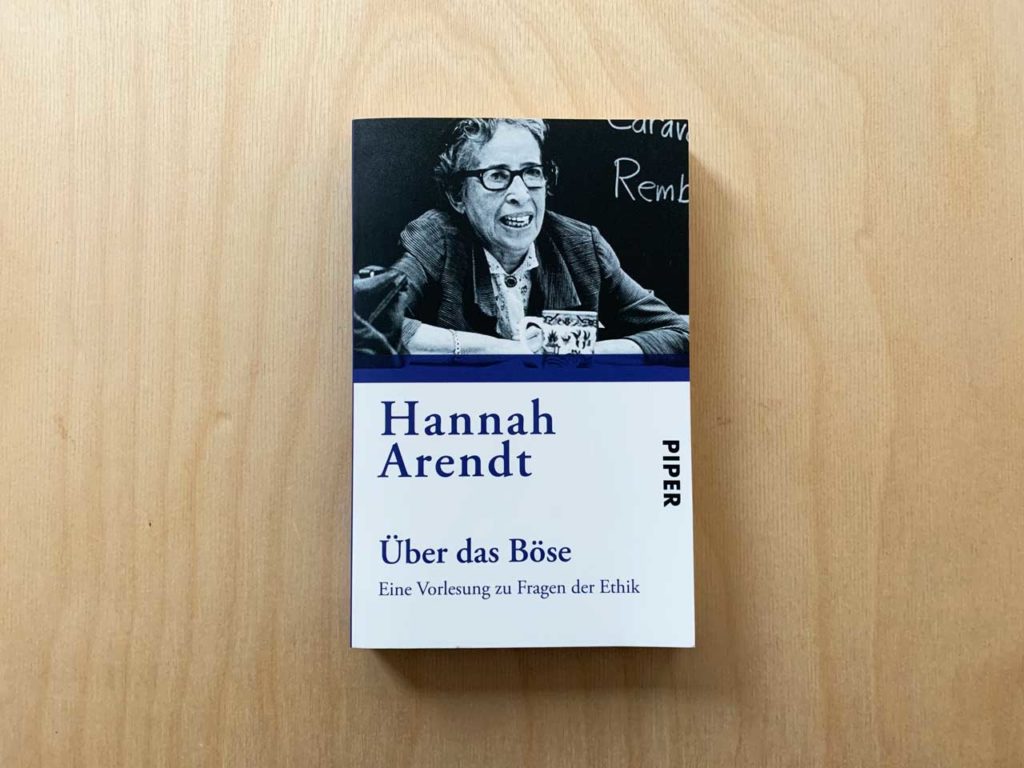

Moralphilosophie hat zwei recht unterschiedliche große Fragestellungen: Was ist das Richtige, Gute und Angemessene? – Das ist der eine große Fragenkomplex. Wen betrifft das und warum soll man sich daran halten? – Das ist die andere Gruppe von Fragen. In beiden schwingt dann auch die Vorstellung mit, wer oder was die eigentlich sanktionierende Instanz ist und ob es eine solche braucht. Diesen Fragen geht Hannah Arendt in „Über das Böse“ nach. Das Buch wurde aus einer Vorlesungsreihe zusammengestellt, es streift daher viele Themen nur und baut kein durchgängiges Argument auf. Der rote Faden ist jener nach der Verantwortung: Wer oder was gibt vor, welche moralischen Regeln zu befolgen sind? Dabei zieht Arendt eine Grenze zwischen christlicher und vorchristlicher Philosophie: Platon lässt Sokrates sagen, es sei besser, Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun. Das wirft vor allem die Frage auf, was hier mit Unrecht gemeint ist. Unrecht wird hier das, was getan zu haben man nicht ertragen kann, das nicht ins eigene Selbstbildnis passt. Die moralische Letztinstanz bleibt damit bei mir: Ich kann tun, was ich für angemessen halte – wenn ich damit leben kann, wenn mir das einem guten Leben zuträglich erscheint und wenn ich mir nicht selbst widerspreche, wenn ich nicht zu meinen Gunsten Ausnahmen mache. Das sind strenge Kriterien, die der Mensch mit sich selbst ausmacht. Diese Einstellung steht in klarem Widerspruch zu einer christlich orientierten Moralphilosophie, die klare Vorgaben und Kontrollinstanzen außerhalb des einzelnen sieht. Es ist in dieser Auffassung klar, was zu tun ist, man muss nur den Anweisungen folgen.

Warum ist es dann trotzdem manchmal schwierig, eine Entscheidung über richtig und falsch zu treffen? Arendt sieht hier einerseits ein Problem des Willens, andererseits eine Verschiebung grundsätzlich einfacher Fragen auf höhere Ebenen. Moralische Fragen seien in der Praxis nämlich meist nicht so schwierig; das Ausweichen oder Anrufen moralischer Prinzipien in Alltagsfragen sei für gewöhnlich eher ein Indiz von Schwindel. Die Frage des Willens dagegen berührt das Problem, dass man ja oft wüsste, was zu tun wäre – es aber nicht tut. Auch hierbei verläuft eine klare Trennung zwischen vorchristlicher und christlicher Philosophie. In der Antike entschied die Vernunft; wenn sie nicht die Oberhand behielt, war sie eben zu schwach. Zwischen Wille und Vernunft passte wenig Raum. Augustinus sah dagegen den Geist als Vernunft als Herrscher über den Körper, sich selbst konnte der Geist allerdings widersprechen und auf manchmal unerklärliche Weise Widerstand leisten. Damit entstand Raum für das Böse.

Der wesentliche Punkt dabei ist der Dialog. Dieser findet im Inneren statt (als Frage der Verantwortung, des Abwägens, was sich in der Folge dann auch als Gewissen äußern kann) oder öffentlich im sozialen Raum oder als direkter Diskurs. Wo diese Unterhaltung ausbleibt, dort ist das Böse zuhause. Das klingt in der Verkürzung ein wenig nach dunklen, unbekannten Flecken, in denen sich etwas – Böses – breitmacht, das wir nicht erkennen oder kontrollieren können. Gemeint ist aber das Fehlen von Nachdenklichkeit und Reflexion. Böses wird oft einfach getan. In dieser Einschätzung spiegelt sich Arendts Einstellung zu Kriegsverbrechen und insbesondere dem Eichmann-Prozess wider. Das Besondere in diesem Fall des Bösen sah sie darin, dass es sich als reine alltägliche Pflichterfüllung tarnen konnte, dass es anscheinend nie die Frage aufwarf, ob hier eine moralische Qualität zur Diskussion stehe. Heute geht man vielfach davon aus, dass diese These zumindest in Bezug auf Eichmann nicht so formuliert worden wäre, wenn alle Vernehmungsprotokolle und weiteren Dokumente bekannt gewesen wären, in denen sich Eichmann sehr wohl als aktiven und an der Sache interessierten Täter beschrieb, oder wenn mehr über Absprachen und Verfahrensstrategien seiner Anwälte bekannt wäre. Das schwächt allerdings die grundlegende These nicht: Wer sich selbst (und nicht nur einer äußeren Instanz) keine moralischen Fragen stellt, der hat das Zeug zum Bösen.

Die Falle wäre es, jetzt eine Vorstellung von sozial minderbemittelten Psychopathen als Prototypen des Bösen zu sehen. Die gibt es sicher auch. Arendt ist aber vielmehr darauf aus, dass das eigentliche Problem im Vernachlässigen und Vermeiden von Positionen und Argumenten zu sehen ist. Wer keine klaren Entscheidungen trifft, mit dem kann man über diese nicht verhandeln. Wer sich gar keine Gedanken darüber macht, dass und wo Klarheit notwendig wäre, bleibt fremd und unangreifbar. Umgekehrt ist jeder, der Entscheidungen trifft und Urteile fällt, mit anderen in Beziehung. Arendt bezeichnet das auch als repräsentatives Denken, eines, das über den einzelnen hinausgeht und sich in Beziehungen und Beispiele verständlich zu machen versucht. Dazu ist der Umgang mit anderen Menschen notwendig, und nur durch diesen hat Gemeinsinn eine Chance, zu entstehen. Wer sich dieser Wahl seiner Gesellschaft entzieht, wer indifferent bleibt, sich nicht der Auseinandersetzung stellt, gleichgültig, unwillig oder unfähig dazu ist, verpasst die Gelegenheit, Gemeinsinn und moralisch verhandelbare Positionen zu erlangen. „So entstehen die wirklichen Stolpersteine, welche menschliche Macht nicht beseitigen kann, weil sie nicht von menschlichen oder menschlich verständlichen Motiven verursacht wurden. Darin liegt der Horror des Bösen und zugleich seine Banalität.“

Das Unbekannte und Ungreifbare als Grundlage des Bösen – das könnte der grobe Plot eines Horrorfilms sein oder das Schwarzweiß-Klischee populistischer Politik. Es ist geradezu ein Rezept dafür, wie vermeintlich Böses geschaffen werden kann, um es dann als solches darzustellen und zu bekämpfen. Für Arendt als Philosophin, der weniger Theoriegebäude als das schlichte Verstehen wichtig waren, war es allerdings das Unverständliche, Unfassbare, aus dem die katastrophalsten Wirkungen entsprangen. Wäre es demnach ein Mittel gegen das Böse in der Welt, unbekannte Flecken zu erschließen, auf Unbekanntes zuzugehen? Oder ist es nur ein nachträgliches Erklärungsmodell, das in dem, was sich nicht erklären lässt, das Böse vermuten kann? Einem Menschen, der verstehen möchte, macht es jedenfalls Angst, nicht verstehen zu können. Man muss sich allerdings vor Plattheiten hüten: Wahrscheinlich gilt hier der Umkehrschluss nicht. Böses ist unverständlich. Aber das Unverständliche ist nicht böse. – So sehr viele Feuilletonisten auch nach Amokläufen und Eifersuchtsmorden ihnen unbekannte Welten entdecken und beschreiben, so wenig ist das geschehene Böse in der Unbekanntheit dieser Welten begründet. Es ist eher dieser letzte Schritt, dieser entscheidende Unterschied, der letztlich unverständlich bleibt.