Die da oben und ihre Unfähigkeit, auf Menschen jenseits der eigenen Szene einzugehen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ihre Sorgen zu verstehen – das zu analysieren ist ein spannendes Unterfangen, wenn es nicht von einem ideologisierenden Populisten kommt, sondern von Carlo Strenger, der als Essayist und Kolumnist schon einige Jahre mit der Welt hart ins Gericht geht.

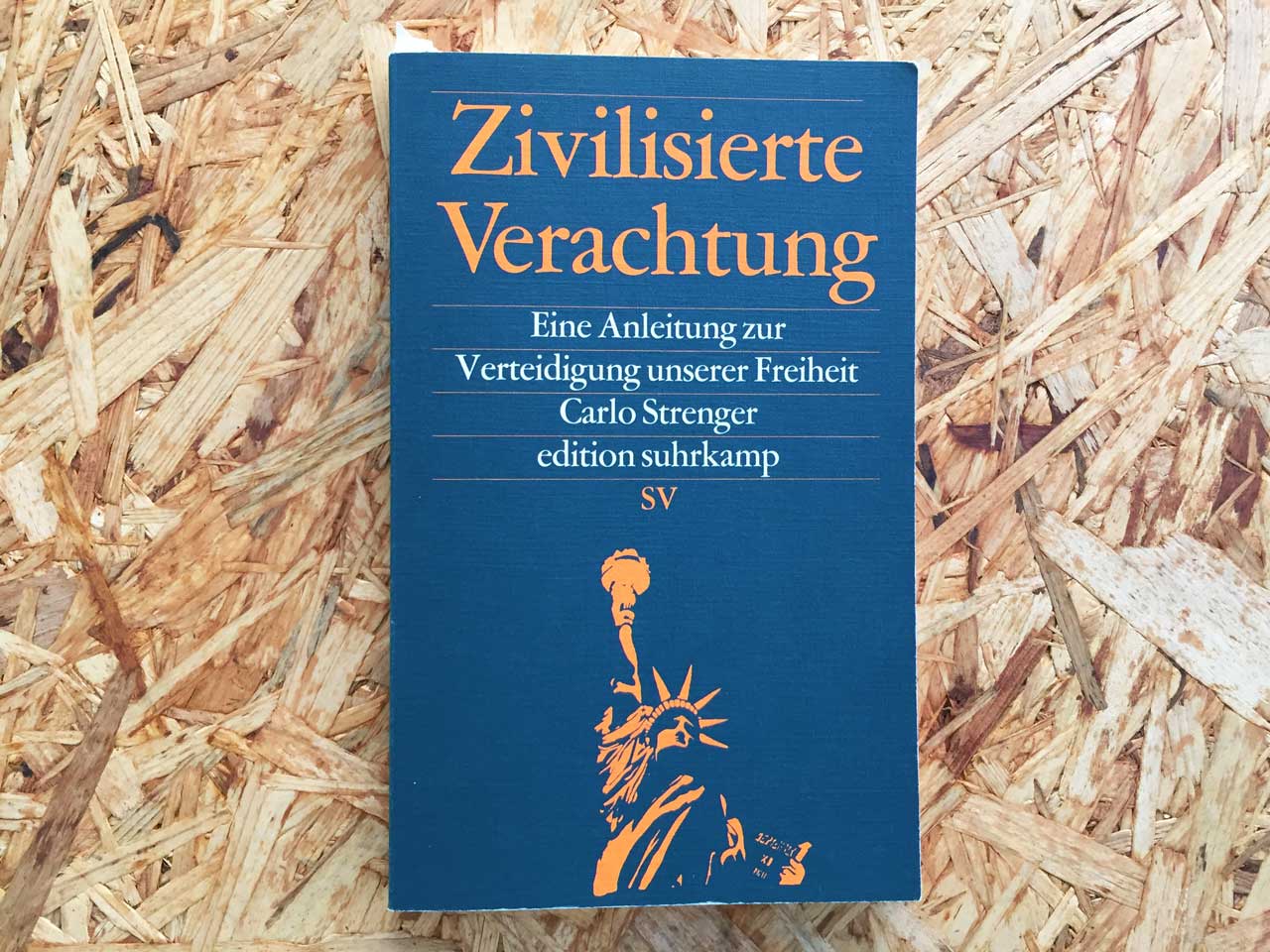

Sein letztes Buch, „Zivilisierte Verachtung“, war eine Abrechnung mit falscher Toleranz und Korrektheit und zugleich ein Aufruf, die Arbeit der Aufklärung fortzusetzen und ernstzunehmen.

Gegen das Anliegen gibt es wenig einzuwenden; warum das ausgerechnet über Verachtung passieren soll, bleibt allerdings ein wenig zweifelhaft. Verachtung beendet Beziehungen, statt sie zu beginnen; verachten können Gleichgesinnte am besten geschlossenen Gesellschaften, und Verachtung ist auch nicht gerade ein fördernder oder positiver Kommunikationsstil.

Dazu habe ich schon einiges gesagt; hier möchte ich nur noch mal betonen: Natürlich muss nicht jeder Unsinn gleich behandelt werden wie nachvollziehbare und logisch strukturierte Argumente. Mit Verachtung wird man allerdings weniger jemanden überzeugen noch eines besseren belehren; Verachtung als Reaktion und Taktik dient ebenso nur der eigenen Zufriedenheit wie das Gefühl, eine „guter“ und toleranter Mensch zu sein.

Geringschätzung ist Teil der Gruppenidentität von Eliten

Auf den ersten Seiten von “Diese verdammten liberalen Eliten” klingt es auch so, als hätte Strenger sich die Sache anders überlegt. Er kritisiert liberale Eliten für ihre Unfähigkeit, Realitäten und Lebenssituationen anderer wahrzunehmen, für die fehlende Bereitschaft, sich mit ganz praktischen Alltagsproblemen (und man kann ergänzen: strukturellen Schwierigkeiten) auseinanderzusetzen. Er kritisiert auch die Tendenz zu herablassenden Reaktionen und stellt ein Zunehmen von Distinktionsriten und der Betonung kulturellen Kapitals fest.

In einem Exkurs zeichnet er sogar Personas von Vertretern der liberalen Elite, die er aus Patientinnen seiner Praxis als Psychoanalytiker zusammensetzt. – Diese super erfolgreichen und weltgewandten Menschen haben also auch Zweifel, erfahren wir, und sie leiden darunter, dass sie nicht nur von außen starkem Erfolgsdruck ausgesetzt sind, sondern auch an sich selbst den Anspruch stellen, die Welt verändern zu müssen, einen Fußabdruck hinterlassen zu müssen.

So weit, so gut.

Vage Hoffnung: Die anderen mögen „endlich begreifen”

Dann zerfällt Strenger Argumentation etwas. Während er eben noch erklärt hat, dass dieser Erfolgs- und Größendruck dem Erkennen realer Probleme realer anderer Menschen im Weg steht, Empathiemangel, Tunnelblick und Arroganz kritisiert hat empfiehlt er dann doch wieder sein Konzept zivilisierter Verachtung als angemessene Reaktionsform. Denn die Verachtung solle sich ja nicht gegen Menschen richten, sondern gegen die Idee, denen diese anhängen. Das ist allerdings ein Problem. Denn gerade weniger gebildeten, weniger diskurserprobten Menschen fällt es schwerer, zwischen der Kritik an einer Idee (die vielleicht gar nicht ihre ist, wie im Fall von Religion) und der Kritik an sich selbst zu unterscheiden.

Schmerzhaft ist, wenn Strenger seine Empfehlung zu zivilisierter Verachtung mit der Erwartung verknüpft, „die Wähler“ mögen „irgendwann begreifen“.

Welche Art von Bildung braucht es?

Strenger plädiert denn auch für mehr und umfassendere Bildung – sowohl für die Eliten als auch für alle anderen. Dem kann man grundsätzlich nicht widersprechen, im Detail kann ich allerdings wieder nicht mit. Das hat zwei Gründe:

Erstens plädiert Strenger für eine Erweiterung des Bildungskanons, der auch mehr sozial- und wirtschaftswissenschaftliches Knowhow sowie Mathematik und Statistik umfassen müsse, und sich nicht mehr auf Geisteswissenschaften konzentrieren solle. – Geisteswissenschaften sehe ich schon lange nicht mehr im Zentrum des praktischen Wissensuniversums, dafür fehlt mir Informatik (gut das könnte man noch mit einer Kombination aus Mathematik- und Wirtschaftsknowhow ersetzen).

Der größere Widerspruch liegt für mich darin, dass Eitelkeit, Arroganz, Spott und das dauernde Kratzen an den Leistungen anderer die unabdingbaren Kernelemente jeder Form von elitären Gesellschaft ist. Nehmen wir nur die akademische Welt, in der es immer nur um Exzellenz geht, darum, besser zu sein als andere, andere überwinden und auch ein wenig bloßstellen zu wollen – darauf beruht akademische Forschung und Karriereplanung. Dank dieser Dauerwettkampfes haben auch nur sehr weniger ForscherInnen Interesse daran und Energie dafür, etwas außerhalb ihres Fachgebietes und ihres direkten Wirkungskreises zu bewegen.

Für wirtschaftliche Eliten gilt das ähnlich – Anwälte, Banker und andere Mitglieder der Finanzelite sind eher oft der Inbegriff des bildungsmäßig unkultivierten Menschen.

SpezialistInnen müssen außerdem SpezialistInnen bleiben, um exzellent sein zu können. Der Versuch, die mehr als GeneralistIn zu betätigen, führt zu unerwünschten Blößen schließlich ist auch strukturiertes Denken ein spezielles akademisches Fach (wenn wir schon in elitären Kreisen bleiben; es nennt sich Philosophie).

Zuletzt ist Strenger zwar zuzustimmen, dass Entscheidungen aufgrund bewusster Abwägungen und anhand der aktuellsten und am besten gesicherten Erkenntnisse getroffen werden sollen, allerdings ist das allein keine politische Kategorie. Hinter politischen Fragen sollte immer noch die Frage stehen, wie wir leben wollen – und auf die gibt es keine rein wissenschaftliche Antwort.

Die Antwort wird vermutlich immer schwieriger, je weiter sich Eliten vom Rest der Welt entfernen und darauf warten, dass dieser Rest eben irgendwann begreifen möge (siehe oben).

Was bleibt dann?

Schöner wäre die Welt natürlich, wenn wir alle Eliten wären. Aufgeklärt genug um nicht in falschen Traditionen zu verharren, entspannt genug, um Bräuchen und Traditionen Raum zu geben, selbstbewusst genug, der Welt nicht um unseretwillen unseren Stempel aufdrücken zu müssen, gebildet und flexibel genug, um immer und überall unser wirtschaftliches Auskommen zu finden.

Strenger schließt denn auch damit, dass Gesellschaften in Bildung investieren müssen, und dass Eliten in den Ring steigen und Diskussionen aufnehmen müssen. Das wird allerdings wiederum nur ohne Verachtung funktionieren.

Und die Idee, dann gleichsam alle über Bildung in Eliten zu transformieren, ist ja ein geradezu sozialistisches Ideal. Oder das Ideal eines aufgeklärten Kapitalismus. Aber das wird dann schon eine andere Geschichte.