“Souverän ist, wer über die Shitstorms des Netzes verfügt.“ – Das ist keine Erkenntnis der letzten Wochen; der deutsche Philosoph Byung-Chul Han schrieb das vergangenes Jahr in Anlehnung an Carl Schmitts Sager „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt.“

Souverän ist also, wer die herrschende Ordnung mal kurz durchbrechen kann, sei es durch ein Machtwort von oben, das geltende Regeln ausser Kraft setzt und Spielraum für Handlungen und Entscheidungen (ohne die lästige Mitsprache aller) schafft, sei es durch den Umsturz einer Ordnung von unten.

Der Shitstorm ist aber kein romantisches Revolutionsidyll. Es ist eine kurze, ins Leere gehende Aufregung, die nicht nur keine Entscheidungen herbeiführt, sondern meistens auch keine Fragen stellt. Auch das sind wir gewohnt: Wo jeder Medien technisch bedienen kann, kann jeder jederzeit mitreden; es könnte sich grundsätzlich jeder jede Information beschaffen (von ein paar zu schliessenden Lücken in der Informationsfreiheit abgesehen). Kommen wir deshalb zu besseren Entscheidungen? Nein; Transparenz überfordert erst einmal, eine Fülle von Informationen ist das beste Versteck für die entscheidenden, relevanten Informationen.

Davon profitieren – auf die Medienbranche reduziert – selbsternannte Meinungseliten, die leitartikelnderweise zu allem eine Meinung haben und diese durch den Hinweis auf Qualitätsinsignien ihres Arbeitsplatzes betonieren. Und, das ist der eigentliche Spass, anderen das Potential absprechen, es ihnen gleichzutun.

Nein, ich bin nicht der Meinung, dass alle Meinungen gleich reflektiert und fundiert sind, und ich sehe im Shitstorm kein gestalterisches Potential (Han im übrigen auch nicht, falls der Eindruck entstanden sein sollte). Aber ich halte auch nichts davon, derlei mit organisatorischen Mitteln unterbinden zu wollen, schon gar nicht in einer scheinheiligen Aktion derjenigen, die in Form von Traffic auf ihren Seiten am meisten davon profitieren.

Neu ist das ja auch nicht: Anspruchslose kommerzielle Medien, deren Hauptzweck darin besteht, Klischees zu bestätigen – jeder schreibt für die Klischees seiner Klientel – verstärken das Wir-Gefühl, in dem jeder immer recht hat. Er oder sie muss sich nur die passende Umgebung für seine Meinung suchen.

Blöderweise werden die Grenzen dieser heimeligen Meinungsuniversen immer durchlässiger. Das müssen Leitartikler zur Kenntnis nehmen, Radiomoderatorinnen, die aus einer kuschelig-unreflektierten Unternehmenskultur heraus eine ganze Nation von Musikschaffenden verunglimpfen, Travestiekünstler, die das vermutlich schon immer wussten und auch ohne Netz und Popularität schon öfter erfahren haben, und eben Politikerinnen und Politiker, die vermeintliche Traditionen herausfordern.

Beachtlich ist ja, dass diese drei Shit-Tsunamis in drei gesellschaftlich völlig unterschiedlichen Ecken entstanden sind. Argumentationstechnisch am spannendsten ist dabei schon das Bundeshymnen-Drama: Schritt eins – jemand verstößt gegen ein Gesetz und äussert damit nebenbei auch eine Gesinnung. Schritt zwei – jemand erinnert ihn daran, appelliert an das Gesetz und fordert eine Stellungnahme ein. Schritt drei – unterschiedliche Unterstützerfronten formieren sich. Schritt vier – Es sind so viele unterschiedliche Fronten im Gespräch, dass sich Shitstormer mühelos aussuchen können, welches Argumentationsklischees sie sich bedienen möchten („Wir brauchen das nicht“, „Haben wir keine anderen Sorgen“, „Recht hat er“, „Das ist gegen die Tradition” etc., um jetzt nicht in die ganz tiefe Dreckskiste zu greifen). Dabei zeigt sich wie so oft: Am stärksten ist die Meinung, zu deren Argumentation es am wenigsten braucht. Je näher sie bei Reflexen, Traditionen oder einem vermeintlichen Mainstream angesiedelt ist, desto leichter fällt es offenbar, sich ihr anzuschliessen. Und desto schwieriger wird es, abweichende Argumente vorzubringen, die dann zwei Dinge zugleich leisten müssen: Sie müssen erst einmal klar machen, dass Reflexe und Traditionen hinterfragbar sind, und sie müssen klar machen, dass sie eigentlich nicht darüber reden wollen, sondern über einen anderen – eigenen – Standpunkt. – In der Zwischenzeit gehen sich hier schon wieder ein paar tausend Rülpspostings aus.

Wer sind dann die eigentlichen Profiteure dieses Affentheaters? Ich gehe ja mal davon aus, dass niemand wirklich alle Kommentare liest. Man browst ein bisschen, gruselt sich, und wendet sich dann wieder anderen Themen zu.

Profiteure sind diejenigen, die diesen abstrakten Meinungswust für ihre Zwecke instrumentalisieren können. Sei es, indem sie sich bestätigt sehen und hier eine Welle der Unterstützung für sich reklamieren können – hinterfragen müsste man dabei, wer von wem unterstützt werden will, aber das setzt schon wieder zu viel Reflexion hinaus. Sei es, indem sich andere in ihrer Meinung bestätigt sehen, dass die Meinung anderer, die nicht den sanktionierten Meinungseliten angehören, wertlos ist. Oder sei es, indem die eigentlich Betroffenen das Kapital daraus ziehen, ein relevantes und umstrittenes Thema für sich verbucht zu haben.

Wer jedenfalls nicht davon profitiert, sind die Shitstürmer selbst. Vielleicht verschafft es manchen kurze Befriedigung, mal deutlich die Meinung gesagt zu haben. Die geht aber so diffus unter, dass nichts bleibt.

Souverän ist, wer den Shitstorm beherrscht. nachdem der Shitstorm nichts anderes ist, als eine flexibel verwendbare Projektionsfläche, hat sich damit an den Machtfragen noch nicht viel geändert. Deutungsmacht hat nicht der, der stürmt, sondern der, dem zugehört wird, wenn er über den Shitstorm redet. Und dabei laufen wir ja noch immer ganz in den eigenen Bahnen.

Wer an der Gehässigkeit von Shitstorms etwas ändern möchte, muss wohl etwas tiefer ansetzen als bei der Gestaltung von Registrierungsformularen für Postingseiten aller Art. Am besten, vor allem wenn er oder sie in der Kommunikationsbranche zuhause ist, an seiner eigenen Arbeit. Und Haltung. – Sind Reflexe und Instinkte willkommenes Kapital, das wir uns immer wieder neu zunutze machen können, indem wir die entsprechenden Klischees bedienen? Oder sollten wir uns mit der Idee anfreunden, dass wir mit der Aufklärung und dem Plan, Vernunft in der Welt zu haben, noch nicht so weit sind, wie wir es gern hätten – nicht zuletzt deshalb, weil es bequemer und lukrativer ist…

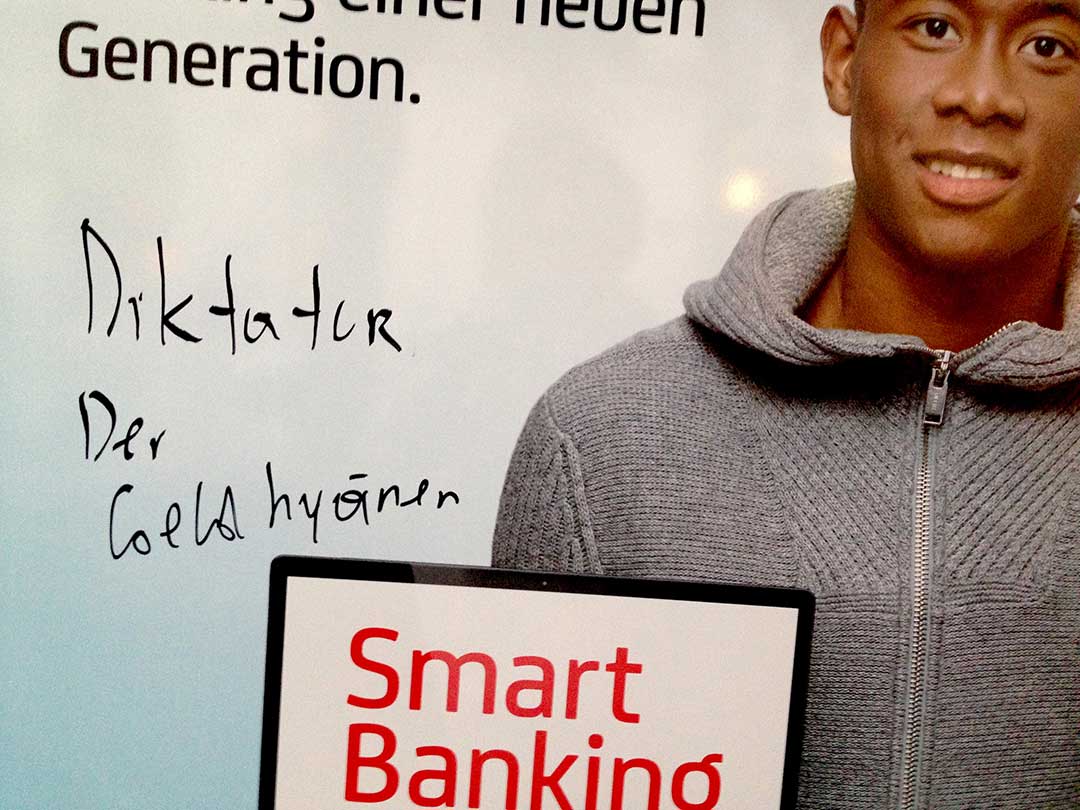

Halb so schlimm? Tagcloud aus den Postings 10.000 – 16.000 zum Heinisch-Hosek-Post, bereinigt um Füllwörter (der, die das, und) und Facebook-Funktionen („Like“, „posted … hours ago“ etc.) und durch kreative Rechtschreibung etwas verunreinigt. – In der Menge relativiert sich auch der Hass und wird wieder leichter instrumentalisierter, als wäre es ein normales gesundes Volksempfinden, das hier spricht. Was auch immer das sein soll.