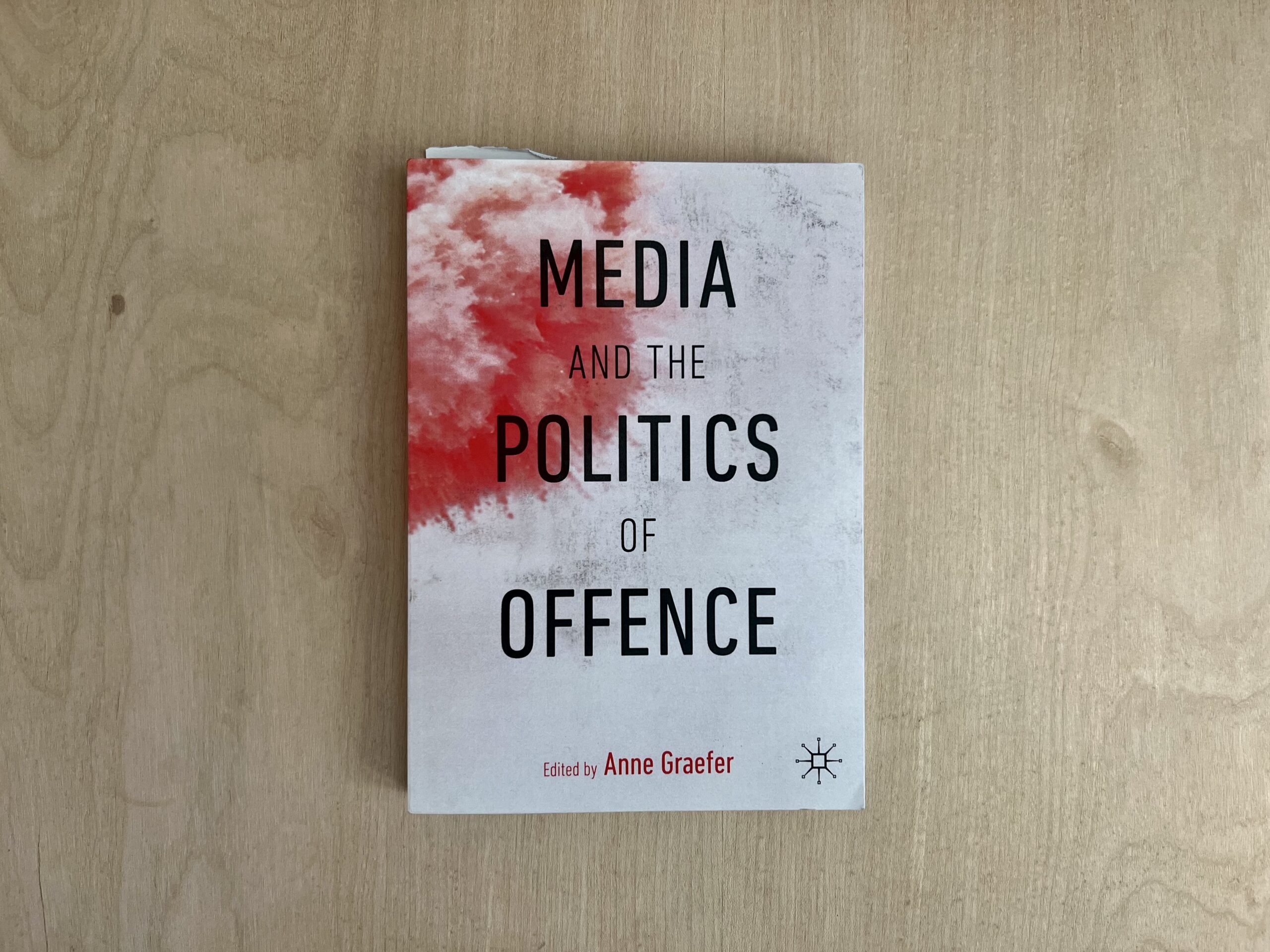

Ein ganzer medien- und politikwissenschaftlicher Sammelband widmet sich dem Thema der Beleidigung. Beleidigungen treten dabei als Geschäftsmodell auf oder als Eintrittskarte in liberale Demokratien; Zensur wird zum Garanten der Möglichkeit des Zusammenlebens – und erschreckend oft zur Selbstverständlichkeit. Man darf nicht alles sagen und zeigen dürfen, sind sich erstaunlich viele AutorInnen gleich einig.

Beleidigungen sind aus zeitgenössischer kritischer Perspektive Machtinstrument. Wer Standards festlegen kann, kann beleidigen und damit Macht ausüben. Umgekehrt sind Beleidigungen als Mittel, sich Gehör zu verschaffen, auch Instrumente der Bottom Up-Kritik. Als Beispiel dafür wird etwa Trump-Kritik diskutiert.

Die meisten Beiträge siedeln Beleidigungen in Beziehungsräumen an, in denen Offence Givers und Offence Takers notwendig sind, damit Beleidigung effektiv stattfindet. Nachdem Beleidigung beim Offence Taker ankommt, entscheidet auch dieser darüber, was Beleidigung ist. Das heisst auch: Die Ausrede oder Entschuldigung, es wäre nicht so gemeint gewesen, greift in modernen Beleidigungskonzepten nicht. Damit rücken auch Minderheiten in den Blickpunkt. Beleidigend ist, was als beleidigend empfunden wird.

Trotzdem bleibt die Frage, ob Beleidigungen vermieden werden müssen. Das wird zusehendes zum Generationenthema: Ältere sprechen sich für Beleidigungstoleranz aus, Jüngere sind dagegen. Eine andere Trennlinie verläuft über Machtfragen. Beleidigungen nach oben sind zuspitzendes, aber legitimes Mittel der Kritik, Beleidigungen von oben sind ausschliessender und nicht zu tolerierender Machtmissbrauch.

Legitime Fälle von Beleidigungen erschweren es, generelle Regeln zum Umgang mit und zur Vermeidung von Beleidigungen zu formulieren. Naheliegend wäre: Beleidigungen sind generell zu vermeiden. Das diskreditiert allerdings viele Kritikformen, verbietet abweichende Meinungen, die von herrschenden Lehren als beleidigend empfunden werden (man denke etwa an Religionskritik) und zwingt zu verlogenem Konsens. Die Idee der respektvollen Konsensorientierung ist schön – aber wenn diese Haltung nicht nur in Sinn von Rücksicht von Stärkeren eingefordert wird, wenn Konsensorientierung auch von Schwächeren und Minderheiten verlangt wird, ist sie ein Unterdrückungsinstrument.

Die Idee, sozialen Seelenfrieden an die Spitze zu stellen, wirft die Frage auf, wessen Friede es sein soll. Und der Zwang. zustimmen zu müssen. Konsens finden zu müssen, kann eine schlimmere Niederlage sein, als überstimmt und gezwungen zu werden, aber nach wie vor dagegen sein zu dürfen. – Dieser Zwang ist grausamer als oft kritisierte neoliberale Psychopolitik.

Als Beispiele für Offence werden auch Bilder von Grausamkeiten in Medien diskutiert. Mit der Verbreitung von Social Media stellen Autoren den Übergang von einer economy of decency and taste zu einer economy of display fest – wo User selbst entscheiden, wir mehr gezeigt. Auch wenn es umgekehrt User sind, die sagen; sie entscheiden selbst, was sie ansehen, und sie sanktionieren unerwünschte Bilder mit Nichtnutzung. Hier ist – zwischen den Zeilen kann man das lesen – weniger die tatsächliche Darstellung entscheidend dafür, was als beleidigend empfunden wird, sondern die Frage, wer wie darüber entscheidet, was warum gezeigt wird.

Bemerkenswert ist die große Bandbreite der potenziellen Beleidigungen oder Kränkungen in den verschiedenen Beiträgen. Zum Teil liegt das wohl daran, dass „Offence“ ein weiter gefasster Sammelband ist, der Beleidigung, Kränkung, Verstörung und andere unangenehme Empfindungen abdeckt. So wird etwa auch diskutiert, wie „offensive“ die Netflixserie „Crazy Ex Girlfriend“ ist. Die Protagonistin stolpert von einer peinlichen Szene ins nächste Fettnäpfchen. Ausgelöste Emotionen sind je nach Empfinden Fremdscham, Mitleid, oder Gedanken an die eigenen ähnlichen Unzulänglichkeiten. All das kann offensive sein, all das erfordert möglicherweise Triggerwarnungen.

Deren Notwendigkeit wird ebenfalls in einigen Beiträgen diskutiert. Die Triggerwarninganalyse scheint ein recht neues Feld zu sein, das noch keine besonders starken Querverbindungen entwickelt hat. So ist es recht absurd, wenn Trigger als „Offense“ so weit gefasst werden, dass Texte, Bilder und Menschen gleichermaßen Trigger sein können. In einem der Beiträge etwa wird infrage gestellt, ob man tatsächlich von einem bloßen Körper getriggert werden könne, ob nicht vielmehr Texte oder Bilder viel stärkere Trigger wären. Diese Diskussion bezieht sich auf Transmenschen und die Frage, ob Frauen tatsächlich durch Self ID von Männern als Frauen offended sein könnten. – Ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass weder das Konzept des Triggers noch das der Offence hier gut abgegrenzt sind. Möglicherweise ist es auch wieder ein Hinweis darauf, dass es tolerierte und nicht tolerierte Kränkungen oder Beleidigungen gibt. Die Frage der Toleranz ist nicht von der tatsächlichen Handlung abhängig, sondern vom sozialen Machgefüge, in dem diese Handlung stattfindet.

Offence, das ist ein anderer nicht ganz offensichtlicher Aspekt, kann auch passiv begabgen werden. Es kann beleidigend sein, etwas nicht zu erwähnen, eine bestimmte Perspektive auszulassen und nicht ausreichend auf Diversity zu achten. Auch dabei zählt weniger die Sache als die Beziehung.

Das trifft auf alle Spielarten von Offence zu, zieht sich durch viele Analysen und ist nicht wirklich eine neue Erkenntnis oder eine, die sich vorrangig auf das Beleidigungsthema anwenden lässt. Trotzdem ist der Sammelband ein spannender, oft auch anstrengender Streifzug durch eine Reihe neuer Empfindsam- und Empfindlichkeiten.