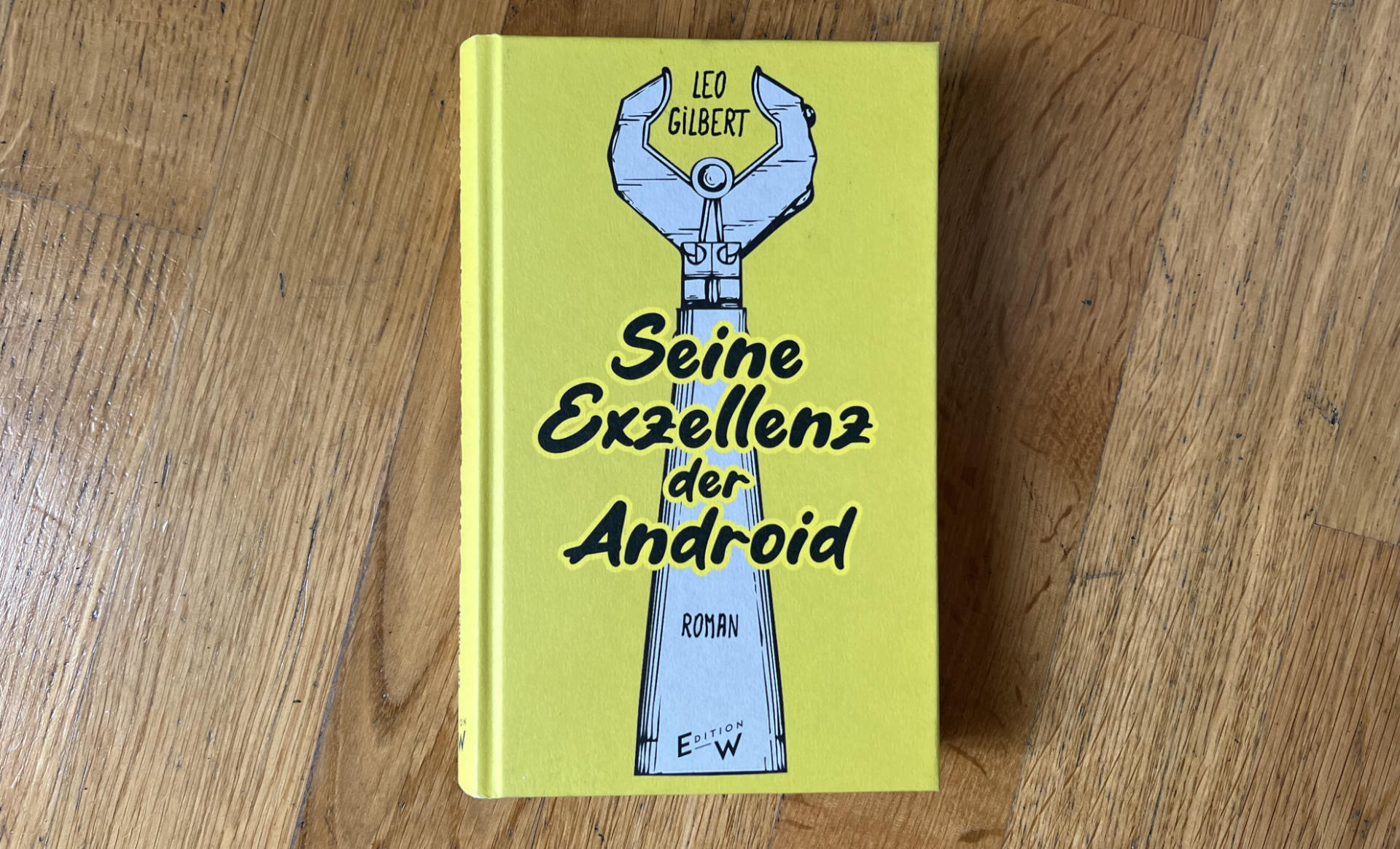

Das Buch ist über 100 Jahre alt – im Wien des Jahres 1907 versetzt künstliche Intelligenz die Gesellschaft in Angst und Schrecken. Der Wissenschaftsjournalist Leo Gilbert erzählt die Geschichte eines armen Wissenschaftlers, der mit Robotern experimentiert und dem tatsächlich der große Wurf gelingt: ein lebensechter Android. Industrielle und Kapitalisten wittern gute Geschäfte. Der Android soll Maskottchen und Werbegag für eine Fabrik werden, diese Rechnung aber ist ohne den Androiden gemacht. Kaum ist er aktiviert, verselbständigt er sich, taucht unter und geht dann seinen eigenen Geschäften nach.

Der Erfinder verzweifelt darüber und wir als Spinner verlacht.

Gilbert nimmt praktisch alle Ängste, Hoffnungen und Missverständnisse rund um Künstliche Intelligenz vorweg, die heute wieder so hyperaktiv ventiliert werden. Der superrationale Android ist Rechenkünstler und auf Optimierung gedrillt; er hat kein Herz, also wird er Geschäftsmann. Als kalter Rechner ist er nicht sehr beliebt; nach einem Schlag auf den Kopf verliert er Teile seiner Rechenkapazität – ohne Hirn wird er Politiker.

Gilbert beschreibt die Schaffung künstlicher Intelligenz erstaunlich präzise. Der Android ist etwa auf dem Level einfacher Chatbots, die aus vorgefertigten Bausteinen die passenden wählen und neu kombinieren können. Und so wie sich Generative Künstliche Intelligenz am Durchschnitt orientiert und wiederholt, was alle sagen, ist auch der Android auf Platitüden spezialisiert und sichert sich damit Zustimmung und Bewunderung. Die Witze des Androiden folgen dem gleichen Prinzip: Er verfügt über ein Arsenal vorprogrammierter Witze, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden – das macht ihn zu einem gesellschaftlich kompatiblen amüsanten Gesprächspartner. Der Android kann auf viele Situationen reagieren, in Situationen auf die er nicht vorbereitet ist, reagiert er mit Arroganz.

Die Wiederholungen machen ihn überdies zu einem entschlossenen Zeitgenossen, der weiß was er will und sich durchsetzen kann. Eine seiner fixen Ideen, die ihm sein Erfinder grundsätzlich als Scherz einprogrammiert hat, ist ebenfalls bemerkenswert: Man müsste, erzählt der Android immer wieder gern, zwanzig mittelgroße Zeitungen aufkaufen, mit der Kontrolle über die veröffentlichte Meinung die Regierung vor sich hertreiben und mit der Kontrolle über den Anzeigenmarkt eigene Produkte in den Markt drücken. Oft genug vor Industriellen wiederholt fand der Plan Investoren – und mit der unbeirrbaren Hartnäckigkeit des Androiden Erfolg.

Weil der Android auf alles eine Antwort hat, auf jede Situation vorbereitet ist und sonst mit Unverschämtheit einen Ausweg findet, fällt es seinem Erfinder überaus schwer, mit seiner eigenen Erfindung mitzuhalten.

Wir haben noch keine Ahnung, was Künstliche Intelligenz alles verändern wird, sagen heute noch Ahnungslose und selbsterklärte Experten gleichermaßen. Im Visionstaumel verzichtet man gern auf Erklärungen und gibt sich stattdessen mit Prophezeiungen ab. Die aufregendsten Visionen müssen dabei am nachhaltigsten verdrängen, wie viel in unserem Alltag jetzt schon auf KI beruht – und wie wenig fremd und bedrohlich sich das anfühlt.

Natürlich wird sich viel verändern. Natürlich hat jede Technologie auch eine Reihe unerwünschter Auswirkungen, oft gerade für jene, die sich am wenigsten ein konkretes Bild davon machen können.

Dagegen kann es sehr hilfreich sein, sich vor Augen zu halten, welche Visionen schon vor über hundert Jahren auf der Hand lagen.