Heute wissen wir, dass auch die algerischen Bauern nicht revoltiert haben. Ebensowenig wie die europäischen Industriearbeiter, auf die Trotzki dreißig Jahre zuvor seine Hoffnungen gesetzt hatte, oder wie die russischen Bauern, die im Zwangskorsett des Stalinismus gelandet waren, bevor die meisten noch verstanden hatten, dass sie eigentlich Revolutionäre waren.

Zu etwa der gleichen Zeit, in der Frantz Fanon in Algerien noch das revolutionäre Subjekt suchte, verabschiedete sich Hannah Arendt in New York von der Arbeiterklasse und sah die Klassengesellschaft durch eine Massengesellschaft abgelöst.

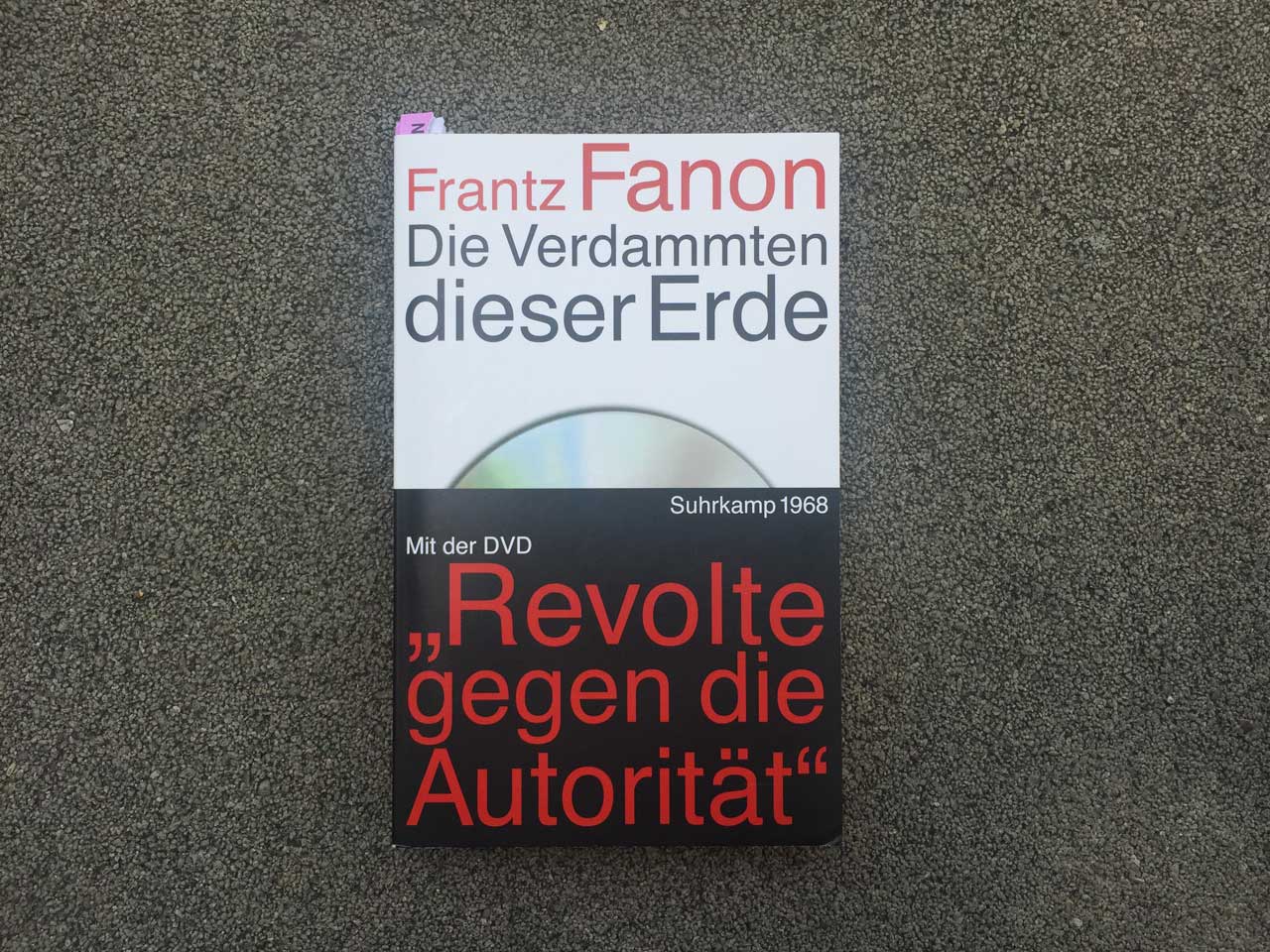

Frantz Fanon kannte linke revolutionäre Ideen, wurde von Sartre geschätzt und suchte nach neuen Wegen für postkoloniale afrikanische Gesellschaften. „Wenn wir den Wind gesät haben, wird er der Sturm sein“ schrieb Sartre in seinem Vorwort zu „Die Verdammten dieser Erde“.

Fanon starb allerdings nur einen Monat nach der Veröffentlichung seines Buches im Alter von nur 36 Jahren an Leukämie.

„Die Verdammten dieser Erde“ ist ein von vielen dramatischen Ereignissen geprägter Text. Fanon hat Kolonialismus und Rassismus erlebt, einen Kolonialismus, der in Schwarzen noch immer sklavenähnlich Entrechtete sah, Menschen niederer Klassen, die Kolonialherren als Manövriermasse zur Verfügung stehen – ebenso wie die Rohstoffe der Kolonien.

Er hat den Niedergang des Kolonialismus erlebt; Ende der fünfziger Jahre waren bereits einige afrikanische Länder wieder unabhängig. Die Befreiung brachte vielerorts neue Abhängigkeitsformen hervor, anstelle der Freiheit für alle sicherte sich eine neue afrikanische Bourgeoisie Reichtum für wenige.

Was er nicht mehr erlebt hat, waren das Ende des Algerienkrieges und die Unabhängigkeit Algeriens – so weit war es erst 1962, ein Jahr nach seinem Tod.

Fanon schreibt voll revolutionären Elans, beschäftigt sich mit möglichen Entwicklungsstufen der Gesellschaft und stellt die Frage, ob die bourgeoise Phase denn wirklich notwendig sei. Neue Herrschende sind in Fanons Darstellung die direkten Nachfolger alter Unterdrücker; die gewonnene Freiheit ist für ihn nutzlos, zuerst sei es notwendig, dem „Volk und zunächst sich selbst die Dimension des Menschen wieder zu erschließen, man muss die Wege der Geschichte zurückgehen, der Geschichte des von den Menschen verdammten Menschen, und die Begegnung seines Volkes mit den anderen Menschen wieder möglich machen.“ – Kolonialismus hat Kolonialisierten die Selbstwahrnehmung als Menschen geraubt; sie sehen sich auch nach der Unabhängigkeit nicht als diejenigen, die Dinge selbst in die Hand nehmen können (eine kleine Minderheit ausgenommen), die selbst gestalten sollen.

Eines der Gegenmittel, auf die Fanon dazu setzt, ist Nationalismus. Dieser Nationalismus ist ein Gegenmittel gegen Kolonialismus, ein Weg, fremden Herrschaftsansprüchen souveräne Staaten entgegenzusetzen. Diese Konzept von Nationalismus hat nichts mit rassistisch motiviertem Nationalismus zu tun; ganz im Gegenteil, Fanon verwehrt sich ausdrücklich gegen ethnische Interpretationen von Nationalismus.

Trotz der Entschlossenheit findet Fanon keinen gangbaren Ausweg. Die Prognosen sind schlecht: „Das Volk versteht, dass Reichtum nicht die Frucht der Arbeit ist, sondern das Resultat eines organisierten und protegierten Diebstahls. Die Reichen hören auf, achtenswerte Männer zu sein, sie sind nur noch Raubtier, Schakale und Geier, die sich vom Blut des Volkes nähren.“

Europa? Nein danke.

Was Fanons Schrift zu einem tatsächlich radikalen Monument macht, ist weniger der revolutionäre Esprit. Lesens- und bedenkenswert ist heute noch vor allem die damals schon ganz klare Ablehnung Europas. Europäischer Geist, europäische Maßstäbe – das sind für Fanon keine Kriterien für den afrikanischen Kontinent. Darin steckt keine Rache, es sind nicht einmal Schmerzen oder leidvolle Erfahrungen, die diese Abkehr von Europa motivieren. Fanon hat, stellvertretend für viele Kolonialisierte, Europa kennengelernt, die Handlungen und Werte Europas gesehen und verstanden, vor allem jene Facetten gesehen, die Europa gerne vor sich selbst versteckt. Europa als Hort der Menschenrechte, Freiheit und Demokratie? Mancherorts sicher. Aber global betrachtet? „Genossen, haben wir nichts Besseres zu tun, als ein drittes Europa zu schaffen? Der Okzident hat ein Abenteuer des Geistes sein wollen, Im Namen des Geistes, des Europäischen Geistes, versteht sich, hat Europa seine Verbrechen gerechtfertigt und die Versklavung legitimiert, welcher es vier Fünftel der Menschheit unterworfen hatte.“

Europa und der europäische Geist haben sicherlich dazugelernt. Gedanken wie diese musste trotzdem zuerst Fanon entwickeln: „Vor kurzem hat der Nazismus ganz Europa in eine Kolonie verwandelt“ … Reparationszahlungen, Rückgabe von Raubgütern, Entschuldigungen und weltweite Anstrengungen, derartiges möglichst vermeiden zu können, waren die Folge. „Schwarze aber bleiben Animalisch.“

Der Therapeut der Mörder

Der erschreckendste Teil von Fanons Buch sind Passagen, in denen er nicht argumentiert, keine flammenden Reden hält, keine Missstände rund um Korruption und Machtmissbrauch analysiert. Der erschreckendste Teil sind seine Notizen zu Therapiegesprächen aus dem algerischen Unabhängigkeitskrieg. Fanon arbeitete als Psychiater in Algerien und behandelte Kriegsopfer, Folteropfer – und genauso Polizisten, Folterer und sogar deren Angehörige. Entführungen von Widerstandskämpfern, deren Angehörigen oder auch nur Verdächtigen waren an der Tagesordnung. Es war Aufgabe der Polizei, irgendeine Art von Information aus den Verhafteten rauszuprügeln oder sie mit Stromschlägen zu foltern. Manche Polizisten wurden diese Bilder nicht mehr los; Fanon berichtet auch von der Frau eines Polizeikommandanten, die wegen Schlafstörungen bei ihm in Behandlung war – es waren die Schreie von Gefangenen, die diese Frau beim Schlafen störten.

Das waren keine Einzelfälle, das waren keine selbstständigen Aktionen verwilderter Militärs oder Polizeieinheiten. Das war verordnete und kontrollierte Kriegsführung Frankreichs, einer Nation, die sich gerade zehn Jahre zuvor zu den Befreiern Europas hatte zählen lassen, die erlebt hatte, was Verfolgung und Folter bedeuten, und die offenbar keinen Grund sah, sich hier im eigenen Kriegsgebiet anders zu verhalten.

Diese Notizen sind der abseits aller historischen Interessen und politischen Meinungen immer noch wichtigste und eindringlichste Teil in Fanons Werk. Sie machen sprachlos. Und sie sind notwendig, um zu verstehen, wovon Fanon erzählt, vor welchem Hintergrund Kolonialismuskritik arbeitet. Und das auch heute noch.