Das Magazin über Möglichkeiten

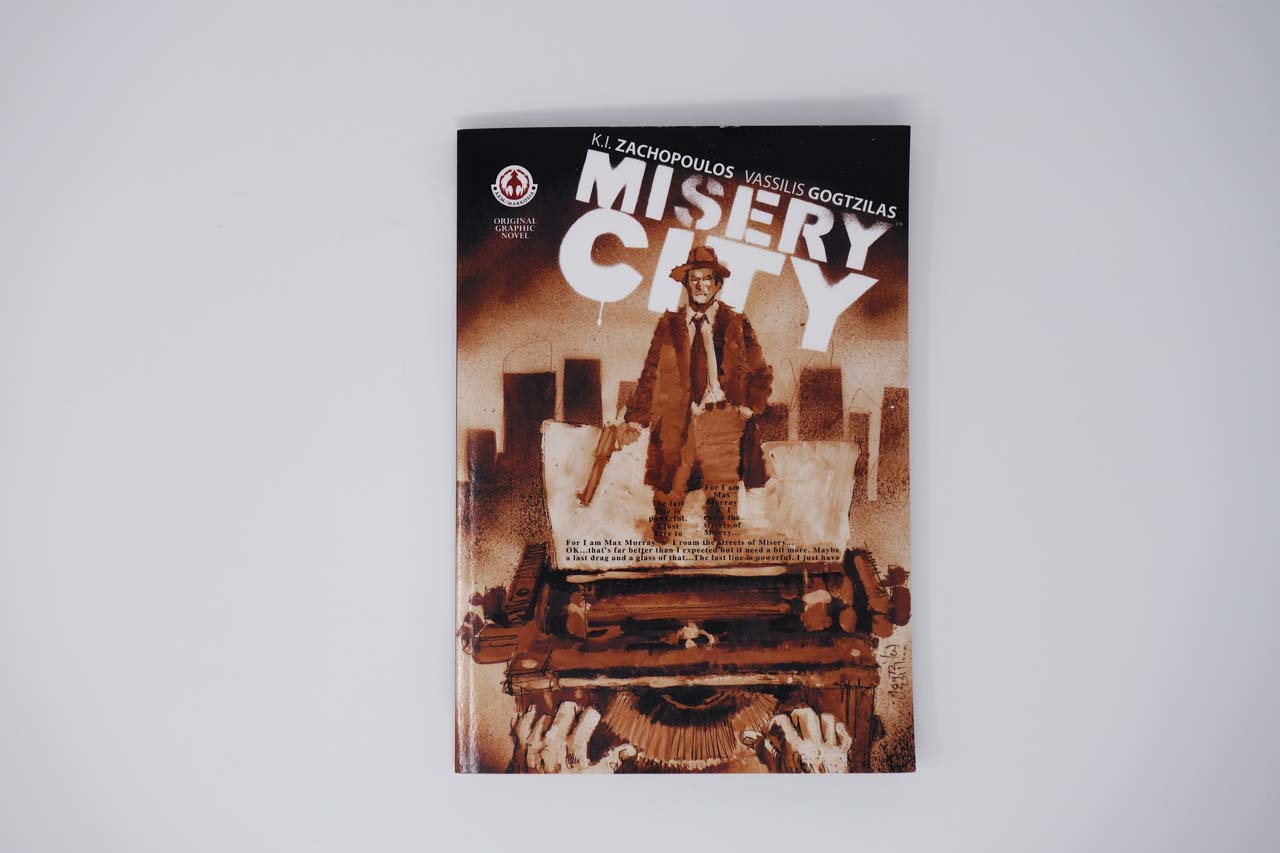

Nach fünf Jahren gönnt sich The Outpost gerade eine Pause. Die unlängst erschienene Ausgabe 07 ist die vorläufig letzte. „Es ist Zeit zu überdenken, was wir machen und wie wir es machen“, sagt Herausgeber Ibrahim Nehme.

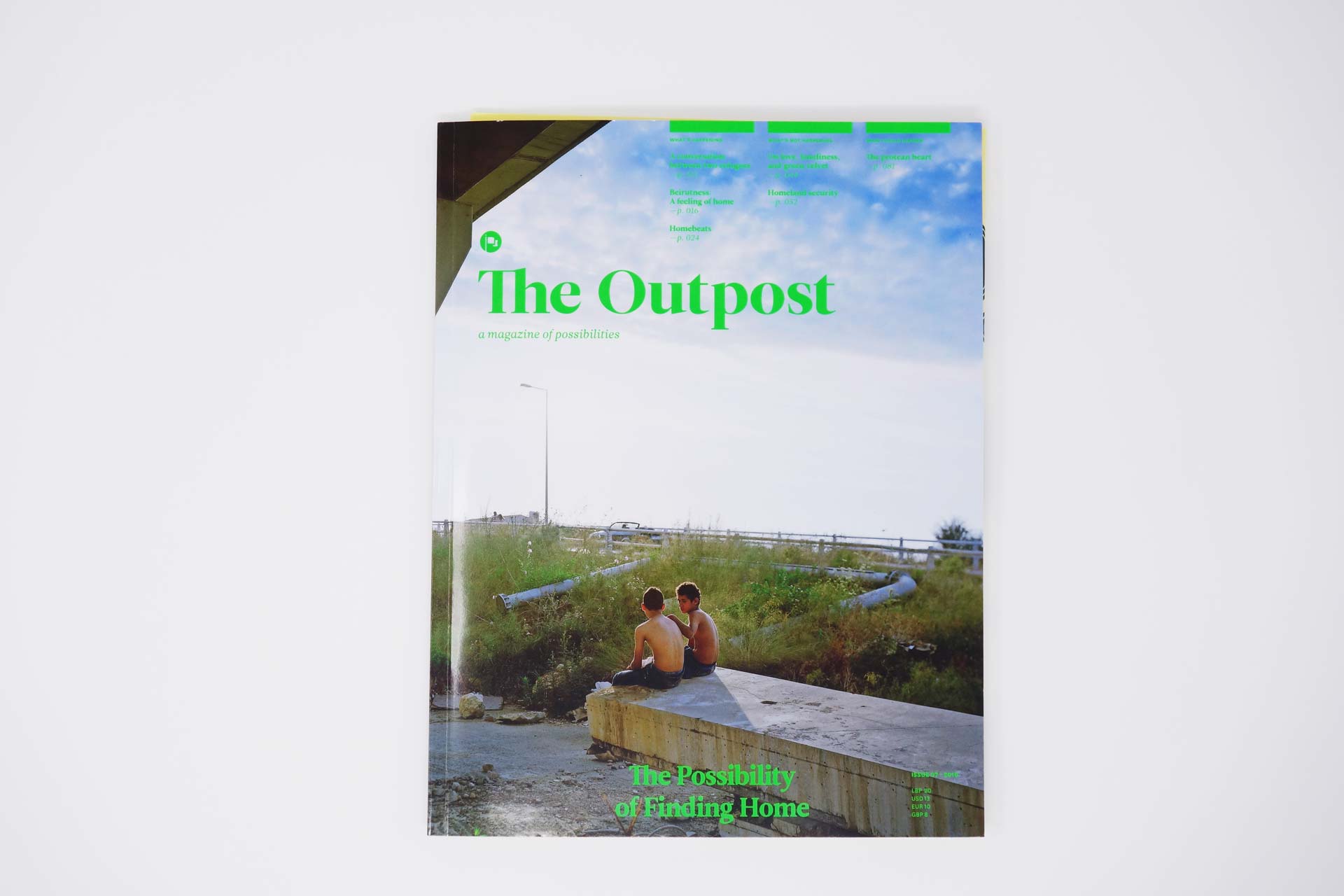

The Outpost erscheint in Beirut und ist laut Selbstbeschreibung „a magazine of possibilities for the Arab World.“ Jedes Heft hat bisher die gleichen drei Fragen gestellt: „What’s happening?“, „What’s not happening?“ Und „What could happen?“ Das schafft viel Freiraum für facettenreiche Storys, die sich immer um einen Themenschwerpunkt drehen, und doch unterschiedlichste Zugänge bringen können.

Publiziert wird auf Englisch, fallweise werden einzelne Strecken in arabischer Sprache noch einmal beigelegt.

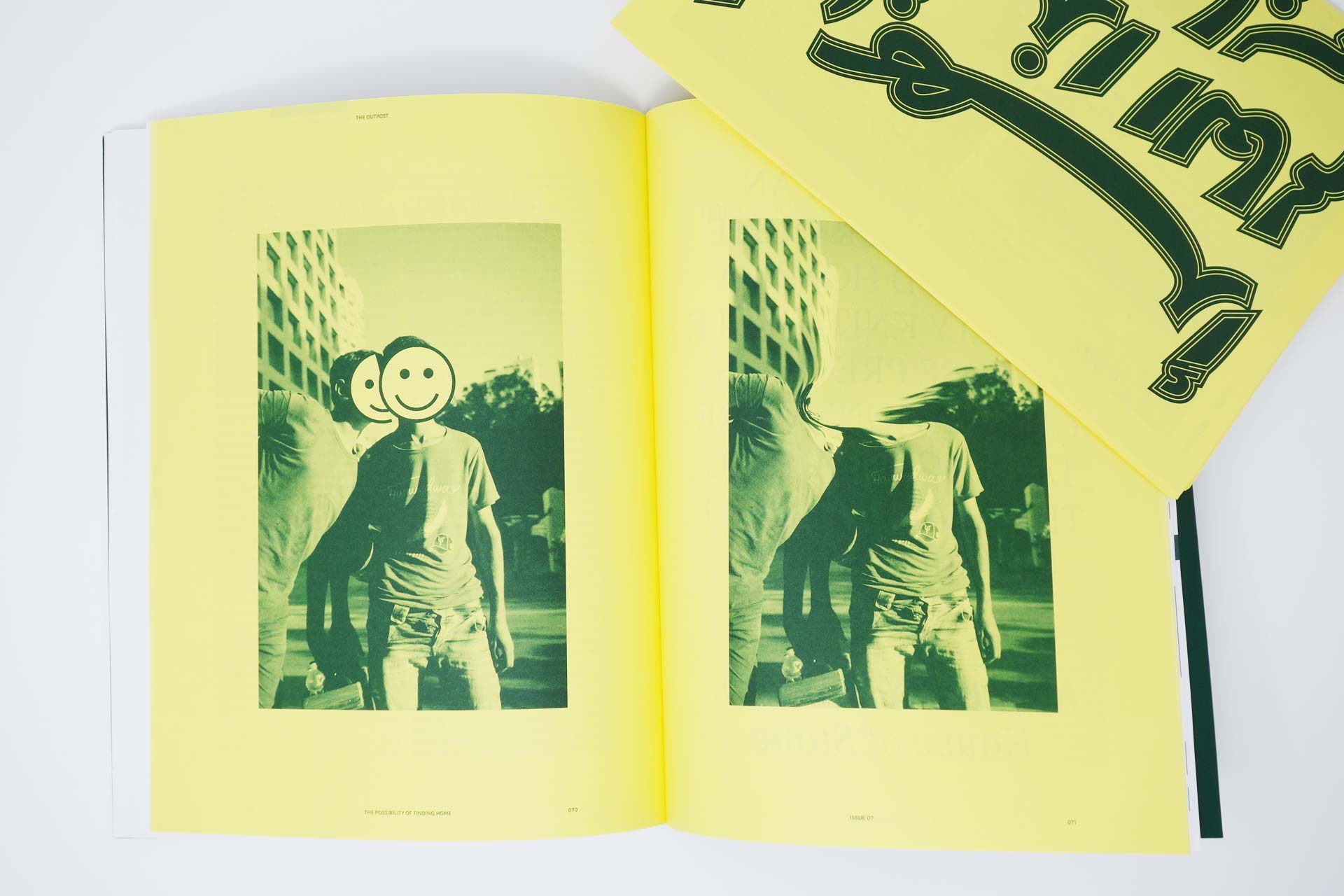

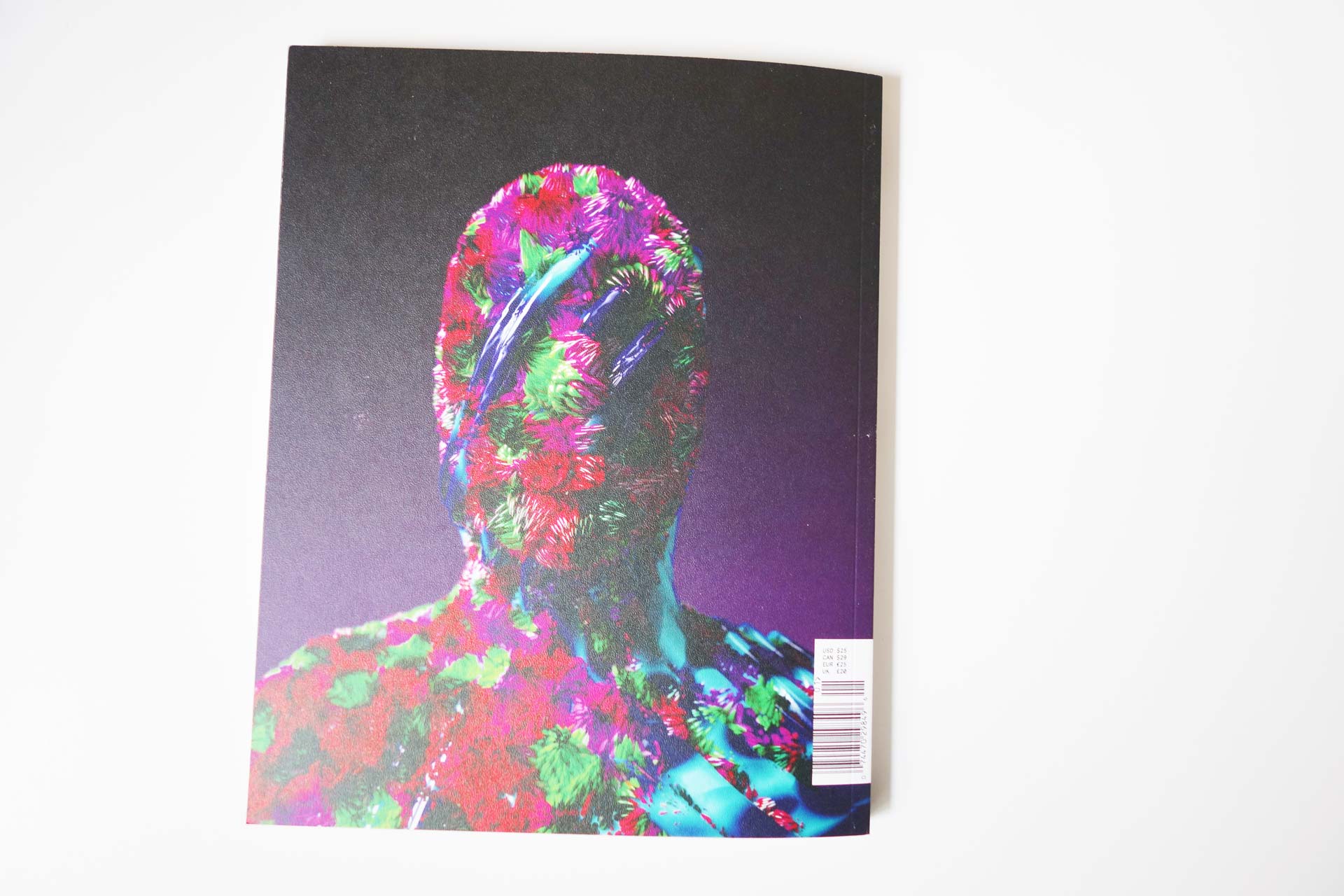

Abgesehen von der Aufteilung in die immer gleichen drei Fragen erfindet sich The Outpost für jede Ausgabe neu. Die aktuelle Ausgabe – „Possibilities of Finding Home“ – ist zugleich auch ein Sticker-Sammelalbum: Das Magazin enthält keine Fotos, sondern nur leere Rahmen als Platzhalter. Dafür liegt ein Bogen mit Stickern bei. Die einzelnen Sticker sind weder beschriftet noch nummeriert – es liegt an den LeserInnen, herauszufinden, welches Bild zu welcher Story passen könnte. Eindeutig ist das keineswegs.

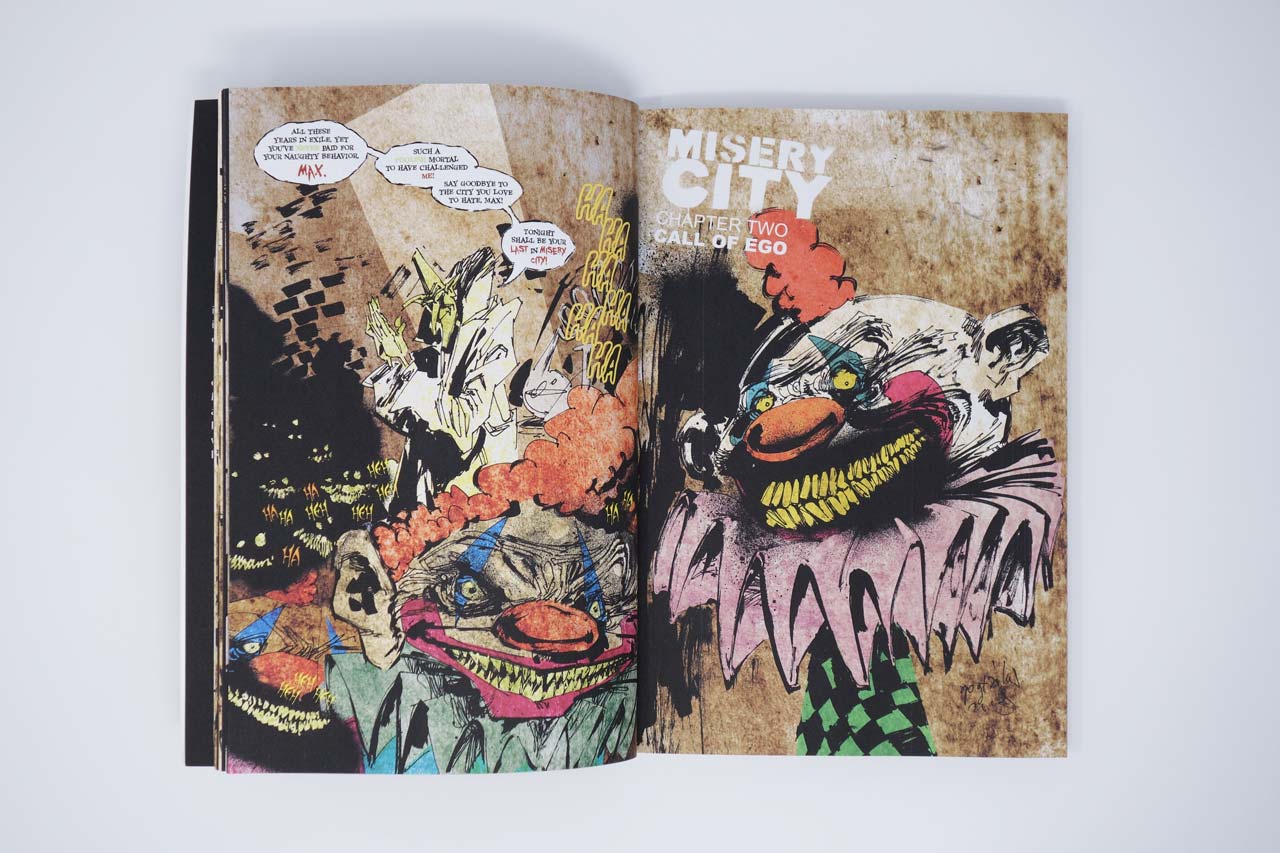

Die Geschichten selbst erzählen von Heimatbegriffen, Formen, sich zuhause zu fühlen, und natürlich auch von Flucht. Aus europäischer Sicht schwingt dabei auch noch der Reiz des Fremden mit; einzelne Schicksale brauchen keine besondere Entwicklung, eine exotische Note schwingt immer mit. Und lenkt dann oft auch unvermittelt die Sicht auf Aspekte, die für EuropäerInnen kaum nachvollziehbar sind – etwa wenn ein syrischer Flüchtling in Europa mit einem Palästinenser, der zuletzt in Syrien gelebt hat und ebenfalls geflohen ist, über Heimat spricht.

Die meisten Storys in der „Home“-Ausgabe sind aufgezeichnete Gespräche, einige sind klassische Interviews, dazu ein paar Essays und eher poetische Texte.

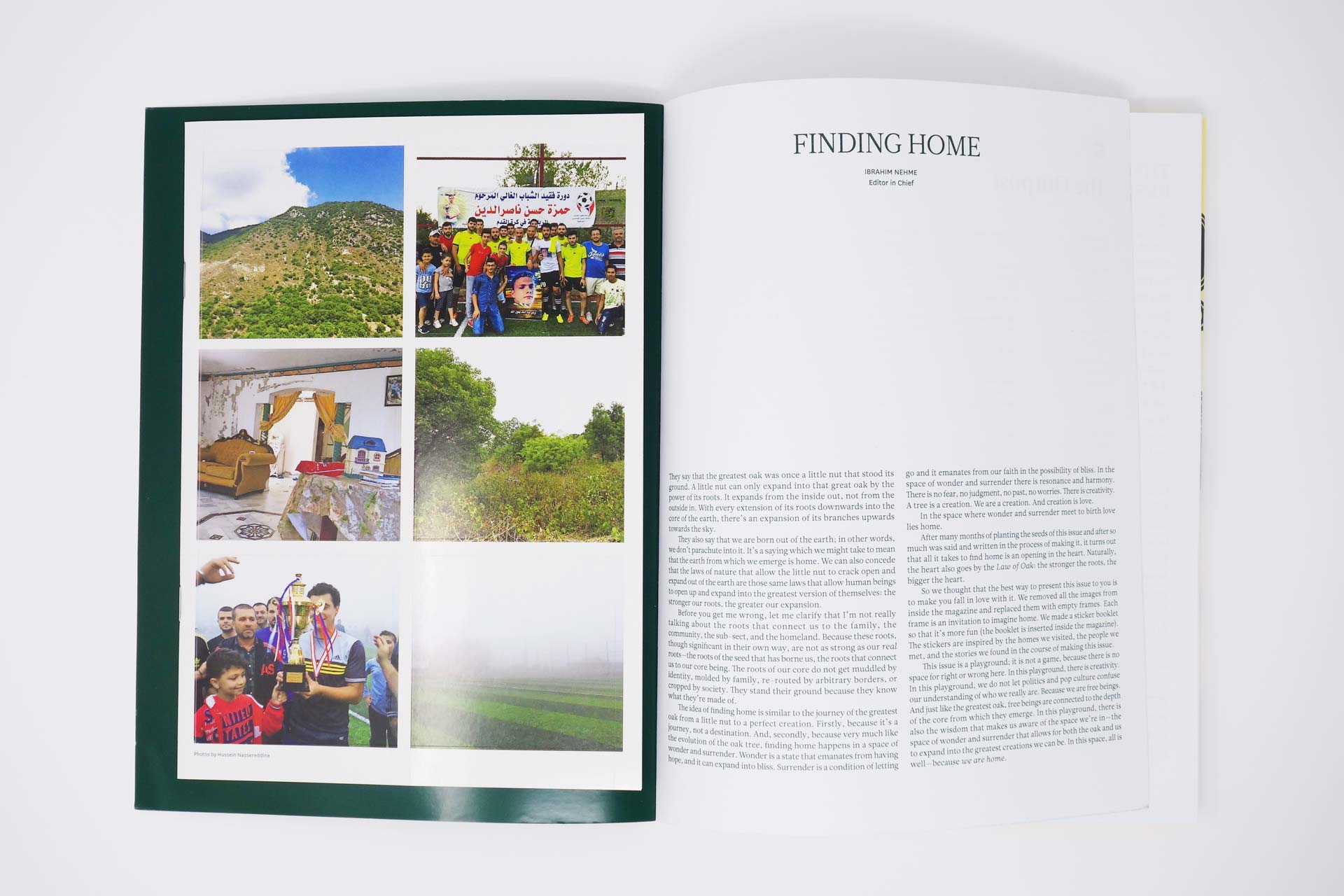

Im Editorial gibt Herausgeber Ibrahim Nehme dem Heimat-Thema eine in Zeiten von Flucht und Migration auch noch einmal überraschende Wendung: Heimat ist seiner Ansicht nach erst in dritter oder vierter Linie eine kulturelle oder geografische Angelegenheit – in erster Linie ist es eine Frage des Selbstverständnisses und der eigenen Identität: Zuhause ist man, wenn man weiß, wer man ist und das auch sein kann.

Was nach der Publikationspause passieren wird, ist spannend: The Outpost ist seit jeher ein unkonventionelles Magazin, dessen Andersartigkeit aber nie auf Kosten von Professionalität oder Souveränität ging. Insofern hat Nehme durchaus neue Maßstäbe im Indiepublishing gesetzt und konsequent eine Linie verfolgt, die sich wenig an bestehendem orientiert hat, aber doch klar und sofort verständlich war.

Zur Finanzierung gab es auch Partnerschaften; die aktuelle Ausgabe etwa entstand mit Hilfe der Amsterdamer Prinz Claus Stiftung für Kultur und Entwicklung.

Nehme selbst war eine Zeit lang gefragter Vortragender auf diversen Medienevents, ist mittlerweile aber recht still. Ich bin jedenfalls neugierig auf die nächsten Sachen.

The Outpost

- 10 €

- 88 Seiten, Klebebindung

- the-outpost.com

[pexblogposts pex_attr_title=”Mehr lesen_ ” pex_attr_cat=”1411″ pex_attr_layout=”columns” pex_attr_number=”8″ pex_attr_columns=”4″][/pexblogposts]