Mexiko City ist die Stadt der Ersatzteile, der langen Wege und der ehemals besseren Zeiten.

Auf dem Weg nach Teotihuacan nimmt die Stadt kein Ende. Nach Norden hin wächst Mexiko City nicht nur laufend, sondern seit einiger Zeit auch schon über die Grenzen des Bundesstaats hinaus. Mit neun Millionen Einwohnern innerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen und 25 Millionen Einwohnern im Ballungsraum ist Mexiko City je nach Zählweise die zweitgrößte Stadt der Welt.

Das merkt man: Im Stadtzentrum bewegen sich Fußgänger schneller als Autos, die im ewigen Dauerstau stecken. Das trifft sich gut, weil Fußgänger großteils auf die Straße ausweichen müssen. Denn die Gehsteige sind besetzt: Auf der Häuserseite haben Geschäfte Ware auf dem Gehsteig zur Präsentation ausgebreitet, auf der Straßenseite des Gehsteigs warten fliegende Händler auf Kundschaft. Der schmale Streifen dazwischen gehört jenen, die gerade einen Blick in die Geschäfte werfen oder verhandeln. Wer schneller voran will, weicht eben auf die Straße aus.

Farben, Musik und Gespräche tauchen dabei die Stadt in Leben – klar, es ist voll, Straßen und Gehwege sind oft holprig und tagsüber schmutzig (auch wenn sie jeden Abend gesäubert werden), aber es ist freundlich.

In den Außenbezirken werden die Straßen breiter und die Wege länger. Wer seinen Weg mit dem Distanzgefühl aus einer europäischen Stadt plant und sich dafür entscheidet, lieber zu Fuß zu gehen als auf den Bus zu warten, muss gut bei Fuß sein. Was auf dem Stadtplan nach fünfzehn Minuten Wegzeit aussieht, kann schnell man eineinhalb Stunden dauern.

Und noch weiter draußen werden die breiteren Straßen zu Autobahnen, die Stadt hält ein wenig Abstand. Endlose Hügel mit bunten Fassaden, mit Autoreifen beschwerte Wellblechdächer, manchmal nur noch Staubpisten statt Gehsteigen, manchmal Villen in dicht vergitterten Gärten.

Stadt des Verfalls

Mexiko City ist alt. Die Kathedrale ist die älteste und größte des ganzen Kontinents; ihre Wurzeln gehen in das 16. Jahrhunderts zurück. In den Gassen rundherum finden sich zahlreiche ähnliche alte Häuser und Paläste. Alle stehen schief.

Das liegt nicht nur an ihrem Alter, sondern auch am Untergrund, auf dem die Stadt gebaut wurde. Die alte Aztekensiedlung, der Vorgänger der heutigen Stadt, war eine schwimmende Stadt in einem Stausee mit nur wenigen festen Inseln. Die spanischen Eroberer legten den See trocken, die Aztekenstadt verschwand – aber der sumpfige Boden des ehemaligen Sees blieb. In den vergangenen 500 Jahren hat sich der Boden fallweise um mehrere Meter abgesenkt. Manche ehemaligen Paläste sind nur noch durch niedrige Türen oder durch nach unten führende Treppen erreichbar, andere Häuserfronten neigen sich bedrohlich über die Straßen. Wer in der Kathedrale mit geschlossenen Augen über den sich stark neigenden Boden geht, hat Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu behalten. Vor der Kathedrale geben einige in den Boden eingelassenen Glasscheiben den Blick nach unten frei: In der jahrhundertealten Feuchtigkeit wuchert fröhlicher Farn.

Was nicht alt ist, sieht alt aus: Der Xochimilco-Park im Südosten der Stadt etwa wurde erst 1993 eröffnet. Ein Besucherzentrum am Nordrand soll Gäste einladen und ihnen Orientierung über das riesige Areal vermitteln. Das Gebäude, ein paar traurige Schildkröten und auch der vom Eingang wegführende Paseo de Flores wirken allerdings, als wären sie seit spätestens den 60er Jahren dem Verfall preisgegeben. Die Landestelle der großen Holzboote ist verlassen, die meisten Boote stehen unter Wasser.

Auch Neubauten entlang der großen Avenidas sind, wenn sie nicht brandneu sind, schwer von der Zeit gezeichnet. Daneben stehen aber immer wieder glänzende Glaspaläste.

Beim Nachlesen fällt auf: Mexiko hatte bis in die 80er Jahre wirtschaftlich gute Zeiten. Während der Ölkrise in den 70er Jahren investierten die USA massiv in die mexikanische Ölindustrie, die Geld ins Land brachte. Nach dem Abflauen der Ölkrise waren die mexikanischen Ölprodukte nicht mehr so dringend notwendig, und, wie manche mexikanischen Historiker meinen, war auch ein wirtschaftlich starkes Mexiko den USA keine so genehme Vorstellung. Die Zinsen für die erst freigiebig gewährten Kredite stiegen dramatisch, die Einnahmen brachen ein – und seither steht Mexiko immer wieder wirtschaftlich an der Kippe.

Man meint, diesen Schnitt in der Stadt zu spüren.

Stadt der Ersatzteile

Die Wirtschaft der kleinen Händler ist ordentlich sortiert. Ganze Straßenzüge, manchmal sogar Stadtviertel, sind jeweils einer Branche, manchmal auch nur ganz spezifischen Produkten gewidmet. Man findet lange Straßen voller Küchenausstatter, Installateure, fallweise auch ganze Straßen, in denen es nur Toiletten, Waschbecken und Zubehör zu geben scheint.

Autowerkstätten nehmen ein ganzes Viertel ein, dabei mischen sich Reparaturwerkstätten mit Tuning-Palästen, glitzerndes Chrom und Sportfelgen mit Motorenteilen und anderen rostigen Innereien. Einige Werkstätten ketten noch Pitbulls wie aus dem Bilderbuch auf den Gehsteigen an.

Was neben den geordneten Geschäften noch auffällt: Es scheint kein Ersatzteil der Welt zu geben, das man in Mexiko City nicht kaufen kann. Berge von Metall-, Plastik- oder Keramikteilen, die dem Uneingeweihten nichteinmal eröffnen, in welches Gerät sie eingebaut werden sollen, geschweige denn, welchen Zweck sie dort erfüllen, warten auf Käufer. Und scheinen sie zu finden: Einige der kleineren Händler haben gar keine ganzen Produkte im Angebot. Sie handeln nur mit diesen Teilen – von denen viele wiederum großteils gebraucht und aus aussortierten Geräten zusammengesucht scheinen.

Und natürlich ist auch der Handel bunt und laut: Dekoration und Lichterketten gibt es überall; Elektrohändler überbieten einander bei der Lautstärke ihrer Soundanlagen – und das Tür an Tür.

Stadt der Polizei

Das Bedrohlichste an Mexiko City sind die unfassbaren Polizeiaufgebote. Im Regierungsbezirk stehen dichte Reihen gepanzerter Polizisten mit kugelsicheren Westen, Helmen und Maschinenpistolen vor den öffentlichen Gebäuden.

An praktisch jeder Straßenkreuzung stehen anders uniformierte Polizisten, die mit lautem Pfeifen und dramatisch wedelnden Händen den ohnehin durch Ampeln geregelten Verkehr noch einmal regeln. Weder die Absicht noch der Effekt sind ganz klar – aber jedenfalls sind sie sichtbar.

Auch in den Außenbezirken ist man nie länger als wenige Minuten unterwegs, ohne Gruppen von Polizei zu sehen. Alle bewaffnet, alle gepanzert.

Die U-Bahn-Stationen sind ebenfalls von der Polizei gesichert; eigene Polizisten bewachen sogar die Bahnsteige, von denen einige Bereiche eigens für Frauen und Kinder reserviert sind.

Richtung Wochenende wird die Polizeipräsenz dann noch einmal verstärkt: Ab Donnerstag Abend patrouillieren Truppen in gepanzerten Fahrzeugen, in den Ausgehvierteln patrouillieren Streifen.

Kriminalität ist ansonsten nicht auffällig: Man sieht die Polizisten auch nie einschreiten …

Stadt der Geschäftigkeit

Die Wege in Mexiko City sind lang – dementsprechend mühsam muss es sein, in der Stadt beruflich voranzukommen. Das gilt für Lieferanten, Taxifahrer, Menschen auf dem Weg zum nächsten Termin – und ganz besonders für die vielen fliegenden Straßenhändler, die jeden Tag ihre Ware in den inneren Bezirken präsentieren und jeden Abend den weiten Weg zurück in die Außenbezirke antreten müssen.

Für umgerechnet 50 Cent kann man zwei Teller Tacos kaufen – zur Not und nicht auf Dauer könnte man davon leben. Jeder Peso, der mit Kaugummis, Feuerzeugen, Elektroschrott oder Bastelware verdient werden kann, zahlt sich also aus.

Frühmorgens und spätabends ziehen Händler mit Rodeln, Leiterwägen oder auch nur großen Säcken durch die Stadt. Keine Spur von ausgedehnter Siesta und mexikanischer Gemütlichkeit – die man sich zumindest in der Stadt nicht leisten kann.

Stadt der Politik

Mexiko City ist politisch. Südamerika ist politisch, Mexiko ist politisch. Wo in Europa vielleicht noch an Unis oder im kleinen politisiert wird, sind in Mexiko die Straßen voll mit Plakaten, Einladungen, Transparenten und Mahnmalen. Es wird politischer Gefangener und Opfer der vergangenen Regime gedacht, Revolutionsdaten sollen nicht in Vergessenheit geraten, es geht gegen Imperialismus und Kolonialismus und verschiedenste linke Schattierungen mobilisieren mit vollplakatierten Häuserfronten gegen Regierung, Reichtum und Konsum.

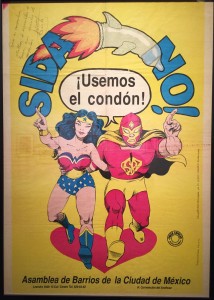

Politische Kunst findet sich auch in den Museen: Historische Plakate, Superhelden, die Stadtviertel für die Armen zurückerobern möchten. Schließlich heißt auch die Partei, die derzeit den Präsidenten stellt, „Partido Revolucioniario Institucional“ und ist Mitglied der Sozialistischen Internationalen. Die institutionalisierte Revolution ist allerdings nicht so eng zu sehen – innerhalb der Partei bewegen sich sehr viele unterschiedliche Strömungen, die gar nicht immer so revolutionär sind.

Stadt der langen Wege

Die U-Bahn in Mexiko City ist schnell, sicher, sauber und günstig – allen Schauergeschichten von Gangs und Klebstoffschnüfflern zur Trotz und entgegen allen idiotischen Rankings über die so gefährlichsten Orte der Welt, über die sich Nichtreisende erstaunlicherweise ebensogern gruseln wie Reisende. Das heißt nicht, dass sie ganz frei von Kriminalität ist – aber der Schrecken, der sich eigentlich einstellen müsste, wenn man Mexiko City-Klischees glaubt, bleibt aus.

Die U-Bahn hat allerdings ein andere Problem: Das große, schnelle und gut geführte Netz reicht bei weitem nicht aus, um eine Stadt dieser Größe abzudecken. In vielen anderen Städten macht es Sinn, die dem eigentlichen am nächsten liegende Station zu suchen und dann zu Fuß zu gehen. In Mexiko City kommt so allerdings schnell eine Stunde Fußmarsch zustande.

Beim ersten Mal – wieder eingedenk der Schauergeschichten, die so gern erzählt werden – sucht man seinen Weg vielleicht vorsichtiger. Einmal abseits der großen Straßen verliert man sich schnell in einem engen Häuser- und Gassengewirr. Sobald die Dichte der Geschäfte nachlässt, werden auch die Häuserfronten abweisender: Anstelle bunt blinkender Schilder sind es kahle Mauern, auf denen Stacheldraht sitzt.

Was perfekte Überfalls- oder Entführungskulissen abgeben könnte, sind Wohngegenden, in denen Menschen mit Familie und Besitz ein friedliches Leben führen. Und dem Mexiko-Neuling wird schnell klar, mit welchem Verblödungsgrad man als Europäer anderen Lebensrealitäten begegnet …

Trotzkis Stadt

Vor dem Frida Kahlo-Museum muss man sich anstellen. Im Trotzki-Museum wenige Straßenecken weiter schaut die Kassendame ungläubig, wenn man wirklich hinein möchte. Das Museum ist Trotzkis ehemaliges Wohnhaus in der Calle Viena, am Rand von Coyoacan, einem grüneren und schöneren Viertel der Stadt. Was zu Trotzkis Zeit wohl mal ein grüner Boulevard oder vielleicht auch nur freier Platz hinter dem Haus war, ist heute eine sechsspurige Straße, die für Fußgänger nur über Brücken zu überqueren ist. Für Trotzki wäre auch das egal gewesen: Der Großteil der Fenster und Nebeneingänge seines Hauses sind zugemauert. Trotzki verbrachte dort zwei Jahre unter schwerer Bewachung. Nach fast zehn Jahren im Exil in Europa war er 1937 nach Mexiko gekommen, um zwei Jahre bei Frida Kahlo und Diego Rivera zu leben; 1939 bezog er das jetzige Museum.

Mehrere Überfälle russischer Agenten blieben erfolglos; sein Mörder hatte sich über eine Affäre mit einer von Trotzkis Assistentinnen Zugang zum Haus erschlichen.

Das Haus ist seither unverändert erhalten: Trotzkis Bücher liegen auf seinem Schreibtisch, die einfache Küche enthält noch ein paar Geräte, in den Wänden des Schlafzimmers sind Einschusslöcher der vergangenen Attentate zu sehen, im Garten gibt es noch die Ställe der Hühner und Kaninchen, die Trotzki jeden Morgen fütterte.

Sein eigenes Arbeitszimmer ist mit einem großen Schreibtisch ausgestattet, zusätzlich gibt es noch eine Bibliothek. Sein Sekretariat dagegen erinnert eher an den Hühnerstall oder an eine Miniaturversion späterer Großraumbüros: Hinter dem Schreibtisch seiner Frau, der schon um einiges kleiner ist als sein eigener, drängen sich drei weitere Sekretariatsplätze im Volksschul-Format.