Ich bin ja zugegebenermaßen bei Independent Comics oft etwas skeptisch. Comics sind ein Haufen Arbeit und vertragen sich schon deshalb nicht so gut mit den Indie-Gedanken (irgendwann geht einem die Luft aus, wenn die Qualität passen soll …), Comics wirken oft leicht und einfach mal so hingerotzt, brauchen aber eine gut durchdachte und wirklich ausgeklügelte Story, um zu funktionieren, und sie leben von der Verkürzung, die nur das Wesentliche übriglässt, im Hintergrund aber ein ganzes Universum hat, mit dem die Story spielen kann.

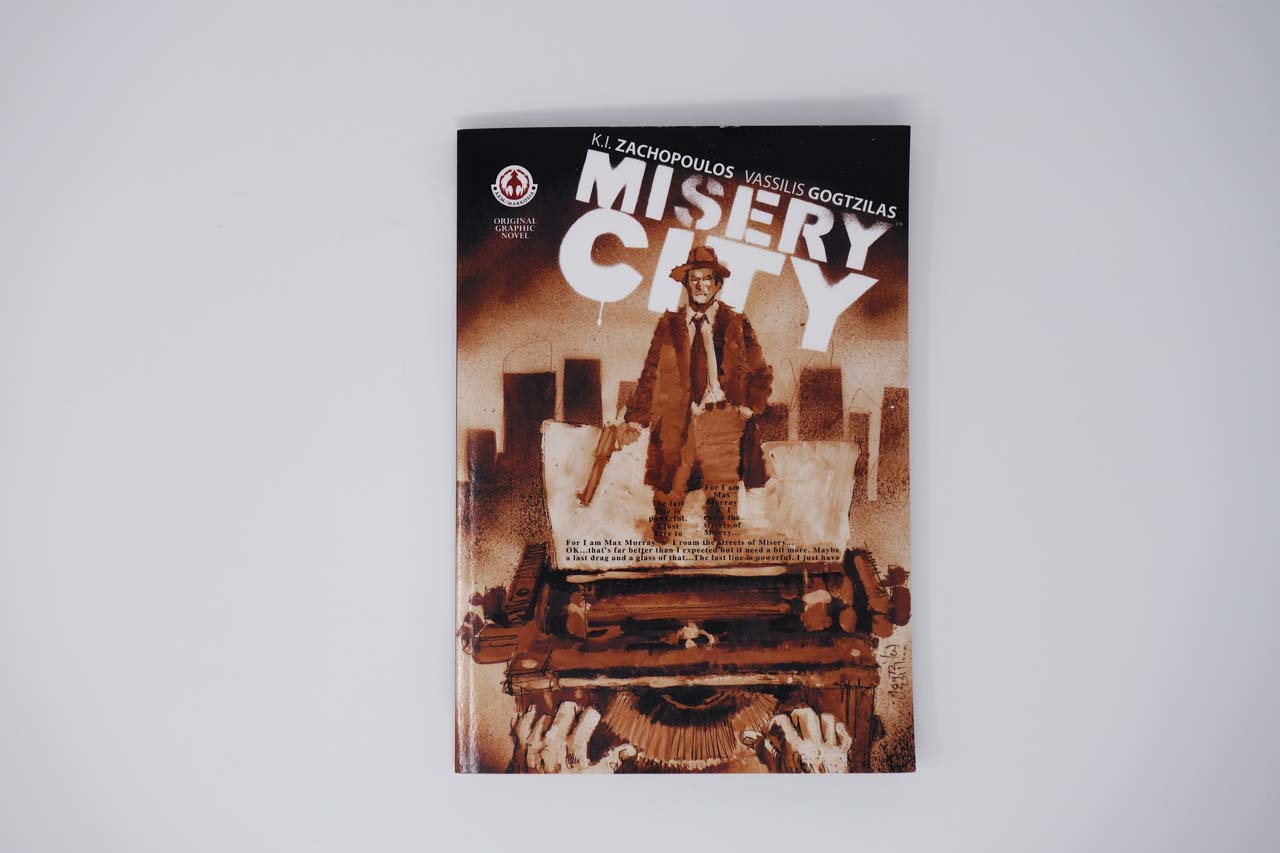

Deshalb war ich auch recht skeptisch, als ich am Rand irgendeiner Comic Con Kostas Zachopoulos’ Misery City kaufte. Eigentlich habe ich mich eher gefreut, auf einer Comic Con noch andere Comic-Produzenten zu treffen. Comics sind bei Comic Cons zwischen Merchandising, Gimmicks und Autogrammstunden von Schauspielern die für je zwei Sekunden 30 verschiedene Zombies in “The Walking Dead“ gespielt haben, mittlerweile eher Mangelware. Und Zachopoulos’ Versprechen eines neuen Genre, des „Surreal Noir“ machte mich neugierig.

Als ich zu lesen begonnen habe, habe ich eher die üblichen Probleme erwartet: Zu viel Text, zu viel Worte, die versuchen, Stimmungen zu beschreiben, die aber nur ohne Worte funktionieren, und den Versuch, Probleme in der Story mit Menge statt mit Reduktion zu lösen.

Das war allerdings nur auf den ersten Seiten so. Dann hat Misery City sein Arsenal an Hintergründen, Charakteren und Settings etabliert und erzählt tatsächlich wirklich coole Detektiv-Noir-Storys. Wir trotzdem nicht jedermanns Geschmack sein, aber wer Sinn für Raymond Chandler oder James Ellroy hat, sich aber nicht immer wieder die alten Schinken reinziehen will, findet ihr ein passendes Update.

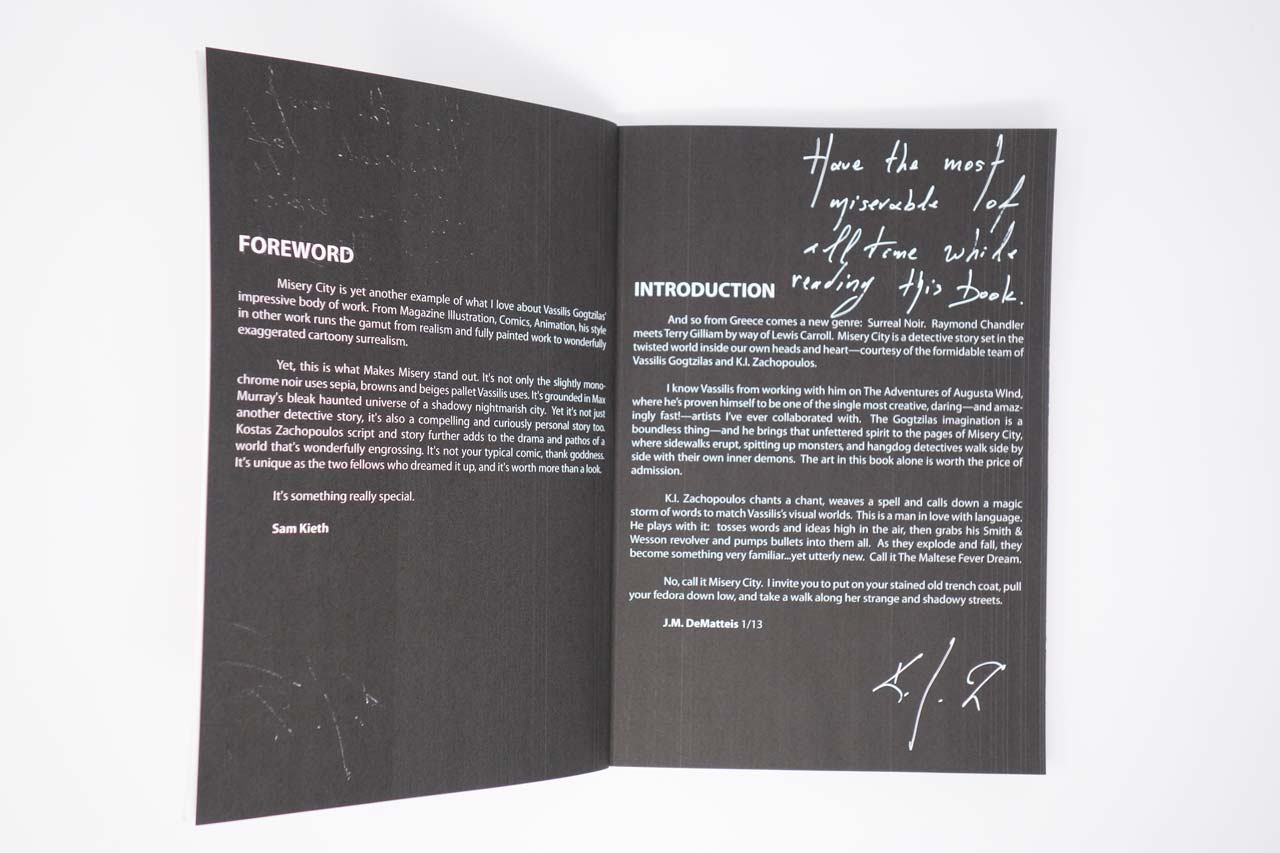

Außerdem hat Kostas eine der schönsten Widmungen in das Buch gekritzelt: „Have the most miserable of all times while reading this book“ …