[pexblogposts pex_attr_title=”Mehr Lesen” pex_attr_cat=”1411″ pex_attr_layout=”columns” pex_attr_number=”12″ pex_attr_columns=”4″][/pexblogposts]

[pexblogposts pex_attr_title=”Mehr Lesen” pex_attr_cat=”1411″ pex_attr_layout=”columns” pex_attr_number=”12″ pex_attr_columns=”4″][/pexblogposts]

Wenn ein Autor schon von seinem Verlag mit anderen Autoren verglichen wird, ist dieser Autor ein armes Schwein. Normalerweise ist das ja einfallslosen Kulturjournalisten vorbehalten, sich in Kulturanalogien zu ergehen.

Im Fall von Ziemowit Szczereks „Mordor kommt und frißt uns alle auf“ erledigt das allerdings schon der Verlag: „Jack Kerouac“, „Gonzo“, „Hunter S. Thompson“ und „Fear and Loathing in Las Vegas“ sind die über den Klappentext verteilten Reizworte, die dem Autor Einfallslosigkeit unterstellen.

Nicht ganz zu Unrecht. Das Buch ist eine Aneinanderreihung übler Klischees über Klischees, geschrieben mit einer Alles-ist-so-arg-alles-ist-so-aufregend-Haltung, wie sie einem Boulevardjournalisten in Vor-Internet-Zeiten oder einem Hund vor dem Gassigehen geziemen würde und die auch die paar hübschen eingestreuten Formulierungen ungefähr so brachial erstickt wie die Schweißausdünstungen eines Coca Cola-Mannes das Interesse an seinem Sixpack (damit man mal ein Bild von der doch nicht so mächtigen Wortgewaltigkeit bekommt …).

Ein paar Worte zu kennen macht halt keinen Autor aus und ein lesbares Buch entsteht halt auch nicht durch eine Anhäufung von Seiten, sondern durch eine Story.

Schade drum. So ist das eine Sammlung verabenteuerlichter Burgenländerwitze ohne Pointe, nur erzählt sie eben ein Pole über Ukrainer.

Ljubko Deresch hatte in Sachen Ukraine weit mehr zu erzählen.

Es ist ein Entwicklungsroman über drei nerdige Literaturwissenschaftler, die sich auf ihrer Spurensuche nach einem verschwundenen Erfolgsautor nach Mexiko verirren, eine Sammlung von zweihundert detailliert protokollierten Morden in einer mexikanischen Kleinstadt und eine deutsche Kriegsgeschichte.

Dabei ist es eigentlich ganz egal, was Roberto Bolano erzählt: Die knapp 1200 Seiten von „2666“ erzählen keine fertige Geschichte, sie reißen verschiedene Handlungsstränge an, legen ein paar Spuren, biegen dann wieder ab – und sind aber immer eindrucksvoll präsent „2666“ ist kein Buch, das man liest, um zu erfahren, wie es ausgeht, es ist ein Buch, in dem jede Seite, jede noch so keine Nebenstory packend, fesselnd und selbstverständlich ist. Ein Buch, dem man gar nicht anmerkt, wie dick es ist.

Das große Panorama, das Roberto Bolano entwirft, ist rund. Viele der einzelnen Fäden laufen auf einen gemeinsamen Knotenpunkt zu. Aber das ist ganz egal. Solano erzählt genug, um das Universum seiner Figuren zusammenzuhalten, aber wenig genug, um die Festlegung, die konkrete Auflösung, die so oft einen schalen Nachgeschmack hinterlässt, zu vermeiden.

Fazit: Ich bin selten von Büchern wirklich hingerissen, in diesem Fall aber ganz eindeutig und mehr als das. Roberto Bolano schreibt phantasievoller und weniger besserwisserisch als (der aktuelle) Pynchon, verschwendet keine Energie auf aufwendige Beschreibungen oder Anspielungen, sondern erzählt in einem Höllentempo – ohne eine komplette Geschichte erzählen zu können. „2666“ ist eines der Bücher, nach denen es schwer fällt, gleich das nächste Buch zur Hand zu nehmen. Große Empfehlung.

Roberto Bolano wurde 1953 in Chile geboren, lebte lang im Mexiko und starb 2003 in Barcelona.

Wir machen dann im übrigen ernst: Mit Ende des Jahres werden wir das Boda Boda-Fotobuch fertigstellen. Boda Bodas sind Motorradtaxis in Ostafrika, die vor allem in Uganda üblich sind.

Ursprünglich waren es Fahrräder, die das Niemandsland zwischen den Grenzen überbrückt haben – heute sind die Motorradtaxis eine der wichtigsten Lebensadern im Nahverkehr ostafrikanischer Städte. Und sie bieten eine Zukunftsperspektive für junge Menschen, die mit ihren Fahrten nicht schlecht verdienen.

Trotzdem ist die Zukunft der Fahrer ungewiss: Einige Stadtbehörden überlegen gerade, die Motorräder aus den Stadtzentren zu verbannen – um moderner zu werden und um die natürlich mit der hohen Motorraddichte verbundenen Unfallrisiken zu senken.

Eine Verbannung der Motorräder wäre schade – nicht nur, weil sie in Millionenstädten die Kampala das effizienteste Fortbewegungsmittel sind, weil sie Jobs und Unabhängigkeit schaffen, sondern auch, weil damit ein wunderschönes buntes Stück abenteuerlicher Lebendigkeit verloren gehen würde.

Mehr Bilder und den Plan zum Buch gibt es auf bodaboda.org. Und um das Buch fertigzustellen, brauchen wir euch …

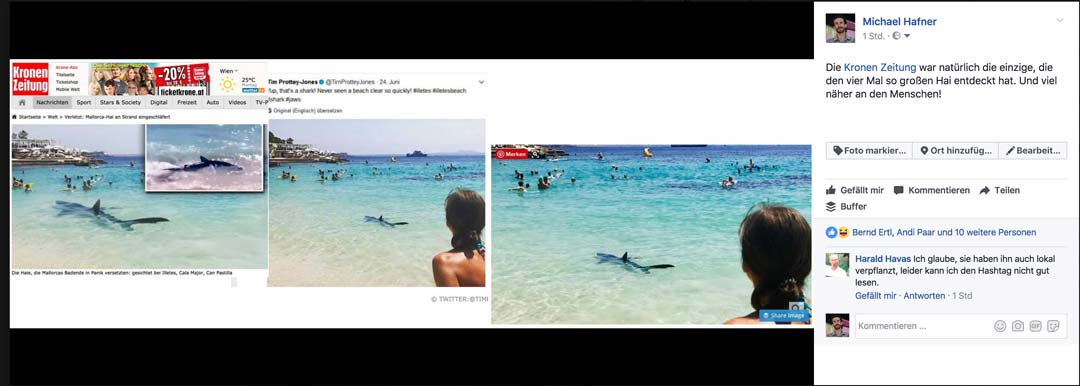

Auch wenn's schwer fällt: Wie wär's mit Richtigstellung?

— Richard Schmitt (@RichardSchmitt2) June 26, 2017

Camille Laurens schreibt den ultimativen Facebook-Roman. Das Buch erzählt seine Story in indirekten Fragmenten: Unterhaltungen mit einem Therapeuten, ein paar direkt von der Protagonistin erzählte Momente, Statements des Therapeuten und Protokolle von Aussagen anderer Protagonisten ergeben das ungefähre Bild einer Handlung, einer Handlung, die sich aus unterschiedlichen Darstellungen aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt und nie in die Perspektive des allwissenden Erzählers wechselt.

Jede Perspektive behauptet etwas – und jede verfolgt dabei eine bestimmte Agenda.

So weit zur Form. Inhaltlich macht sich eine geschiedene Mittvierzigerin daran, ihrer neuen Flamme nachzuspionieren. Der berufsjugendliche ebenfalls Mittvierziger lebt in einer WG und ist jungen Frauen offenbar nicht abgeneigt, weshalb sie ihn über ein Fake-Facebookprofil einer jungen Frau stalkt.

Dann laufen die Storys je nach Perspektive auseinander: Beginnt sie eine virtuelle Affäre mit dem Mitbewohner ihres Liebhabers, die diesen, wegen der Unerreichbarkeit seines Objekts der Begierde verzweifeln lässt? Setzt sie die Affäre in die Tat um, um den Mitbewohner dann zu verlassen? Wird sie von ihm verlassen?

Laurens findet für jede Handungsoption eine schlüssige Perspektive und einen passenden Erzähler. Was beim Nacherzählen platt klingt, ist beim Lesen eine spannende Mischung, die jede scheinbar endlich greifbar gewordene Entwicklung der Handlung gleich wieder zerfallen lässt.

Das kann ein bisschen Überinterpretation sein, aber eigentlich halte ich das Buch eher wegen dieser verstrickten und immer wieder relativierenden Erzählweise für einen angemessenen Social Media-Roman – weniger, weil Facebook darin eine Hauptrolle spielt.

Camille Laurens, Celle que vous croyez.

Camille Laurens ist ein Pseudonym für Laurence Ruel, geboren 1957 in Lyon, schreibt und lehrt französische Literatur unter anderem im Marokko.